新中国成立之初,电影因其形象性、生动性、逼真性的特性,深受群众欢迎。在电视等大众传播手段还没有兴起的年代,电影是广大人民群众最看重的传播手段和文化娱乐方式。进入新世纪以来,中国电影不断改革体制机制、锐意创新,产业化改革硕果累累,同时借助数字化发展东风,电影市场重又焕发出巨大的活力,看电影重新成为城市居民喜爱的时尚生活方式。

2012年以来,我国城市年电影票房从不足170亿,到2018年突破600亿,城市影院银幕数从2012年的约1.2万块,到2018年突破6万块。2012年,我国超越日本成为全球第二大电影市场;2016年,我国城市银幕数超越美国成为全球银幕最多的国家……

新中国“十七年”

建立电影发行放映体制和电影市场体系

新中国成立后,电影业在很长一段时间都处于苏联模式的学习和模仿中,采用“请进来”和“派出去”的方式进行学习,总体上是计划经济的管理体制。电影发行放映体制长期采取“统购包销+层级发行”的计划经济模式。1949年11月20日至12月4日,文化部电影事业管理局召开了首次行政会议,提出建立与健全全国及国外发行网,改进影片发行工作,大量扩充放映队,组成全国部队、工厂和农村放映网。在此期间,电影局对全国电影发行机构的设置做了全面的部署,除电影局设立发行处外,在沈阳、北京、上海、汉口、重庆和兰州分别设置了六大行政区影片经理公司,即东北、华北、华东、中南、西南和西北六个区公司,实行统一管理。

这一时期,制片厂生产的影片在完成后,统一交由中国电影发行公司(以下简称中影公司)买断发行。之后,中影公司就将影片拷贝按照各省、市、县的行政层级的发行放映公司进行传递发行,最终进入各公司范围内的各家电影院。

苏联模式的发行放映体制在当时初见成效。电影发行放映网络扩大至全国,兼顾了城市和乡村;对影院进行等级划分、调整票价,明确了各部分的分账比率,完善了电影机制;限制外国影片进口的政策保护了当时的电影市场。

概括来说,新中国建立以后的十七年是中国电影院发展的初创时期。1951年在电影局的领导下成立了中国电影发行总公司,并在六个大区设立分公司,统管全国电影发行和输出入业务后,仅仅过去一年,1952年全国电影发行放映单位已达2200多个,放映电影79万场,全年电影观众达5.6亿人次(1951年为3.6亿人次,其中城市观众2.2亿人次)。同年7月,文化部发出《关于加强电影发行与放映工作的指示》,这一指示为统一管理全国电影发行网和放映网,为进一步有计划地发展电影发行放映事业奠定了基础。

1953年12月,文化部作出《关于加强电影放映和发行工作的指示》,决定将中国影片经理公司总公司改为中国电影发行总公司。此后,中国电影发行总公司的业务能力、队伍建设等各方面工作都取得了很大的进步。到1954年,全国电影观众已达8.2亿多人次。1955年,中国电影发行公司总公司召开全国电影发行专业会议,会议决定采用不同排片办法的“五项排片原则”。

1956年,文化部发布了《关于严格掌握电影院票价的通知》。这一通知对稳定票价、搞好电影发行放映部门的经验管理起了保证作用。

1958年初,根据第一个五年计划的实践经验,文化部决定将原电影总局的放映管理处交给中国电影发行公司总公司(中国电影发行放映公司,简称中影公司),明确规定其具有政权管理和企业经营的双重性质。随着电影事业管理体制全面下放,中影的业务管理体制也全部下放。

1959年国庆十周年期间,全国27个城市开展“国产新片展览月”活动,参加这次展览的有彩色故事片17部、彩色大型纪录片3部、短纪录片4部、彩色美术片4部、彩色科学教育片7部,在工矿农村放映的新片拷贝达3600个以上。这是全国电影工作者向国庆的献礼,也是我国电影艺术的一次大丰收。

至1965年,全国电影放映单位发展到20636个。其中城市电影院2500座位,电影俱乐部2300余座,放映队1.4万个。全年放映场次655万多场,观众46.3亿人次,收入131亿元。这种以发行为中心,重点向放映倾斜,庞大的全国性统一发行放映体系代表着国家执行宣传和市场两方面的功能。

在一系列政策和改革下,从1957年到1965年,城市电影院从760个发展到2496个,增长了228%,电影放映场次从246.5万场发展到655.4万场,全国电影观众从17.5亿增长到46.3亿,增长了165%,电影发行收入从6119.1万元增长到1.3亿元,增长了112%。值得一提的是,从1949年到1959年,观众人次在1亿人次以上的国产影片有11部,包括《钢铁战士》《董存瑞》《上甘岭》《回民支队》《红色娘子军》等。其中,《白毛女》观众人次达1亿6000万人次,《上甘岭》《渡江侦察记》《董存瑞》《铁道游击队》等观众人次在1亿3000万以上。此外,上影厂出品的《天仙配》仅在大陆地区观众就达1亿4000万人次,创造了当时的市场奇迹。

改革开放新时期到世纪之交

适应改革开放和市场经济

中国城市电影市场曲折发展

十一届三中全会以后,中国电影业开始复苏,电影发行放映业得到重整,但是依旧沿用苏联模式,恢复了旧的发行放映体制,中影公司重新管理了影片节目和拷贝供应,维系着中央垂直的电影发行放映网。这段恢复时期,有关中国电影发行放映体制的调整主要是围绕着调和制片、发行、放映三方之间利益矛盾和观众人数下降而展开。

1979年8月1日,国务院颁布《关于改革电影发行放映管理体制的请示报告》(即198号文件),这一文件明确恢复了旧有的电影发行放映网,确定了中影公司的领导管理地位。

1979年作为新时期中国电影的起始之年,观众人数达到了创纪录的293亿人次,平均每天的电影观众达8000万人次。这一年中,发行放映总收入为12亿多元。

1979年起,电影产量呈稳定增长的态势,1979年为56部,到1981年以后,持续年产量达100部以上。但是,随着录像业和电视的发展,电影观众开始被分流。

从1984年开始,有关电影体制改革,特别是发行体制改革的讨论多了起来。1984年,电影业按照国家城市经济体制改革被规定为企业性质,独立核算、自负盈亏、缴纳税收。同时,1985年国家允许一部分地区对影片票价实行浮动,缓和电影收入下降的情况。

根据广电部1987 年(975)号文件,实施了新的发行办法,即放开制片厂和中影公司拷贝结算的上下限,提供了代理发行、一次性买断和按比例分成等多种结算手段,但是1989年又恢复到按拷贝结算,拷贝单价增长了1500元。在影院建设方面,进行影院改造并向着多种经营模式转化。

1981年,一部名为《白蛇传》的戏曲电影成为了中国电影拷贝最多的“霸主”。仅文化部1984年的统计,就有7亿人次观看了这部影片。在上世纪80年,《喜盈门》也是一部不得不提的现象级影片。该片全国观众达5.7亿人次。《神秘的大佛》观众人次也达4.8亿,发行收入1179万。

到了1990年,中国电影的发行收入首次突破10亿元大关。在1990年,全国14.5万余个放映单位,共放映电影2800多万场,观众162亿人次,票房收入达22.2亿元,其中发行获得的收入为10.5亿元。这一成绩和1989年比,发行收入增加了7.6%,这也是1986年来连续5年发行收入增长,而突破10亿大关的成绩也刷新了历史纪录。

到1991年,全国献礼影片展映活动广发展开,加之全国普遍提高了电影票价,电影放映总收入达23.6亿元,发行收入达10.99亿元,再创历史新高。

1994年,中国电影市场得到了进一步的开放和发展。该年1月,广电部、电影局授权中影公司每年引进10部“基本反映世界优秀文化成果和当代电影艺术、技术成就的影片”,以分账方式由中影公司在国内发行。这也就是“大片”最初的由来。同年11月,中影公司第一部进口分账影片《亡命天涯》在北京、上海、天津等六大城市率先公映,并以2500万的票房创造了进口大片的票房奇迹。1995年,成龙主演的《红番区》更是取得了9500万元的票房。“分账发行”方式在促使电影市场复苏的同时,也改变了中国电影的市场格局。电影观众在电影公司与影院配合默契和强大的宣传攻势下,走进了久违的影院,整个电影行业,尤其是电影院,开始再度升温。

经过几轮发行模式的改革后,1995年起,按行政区设立的中国各省份电影发行公司的以区域划分为垄断的计划经济发行放映模式,被国内电影制片厂直接面向各省市电影发行公司发行销售自己生产的电影的模式取代,这样的改革使中国城市放映市场出现了竞争萌芽。1996年,上海出现了中国院线制最早的雏形。

新世纪迈向产业化发展方向

中国电影院线制改革开启中国电影的首个黄金十年

2000年6月国家发布的《关于进一步深化电影业改革的若干意见》提出积极推行院线制。2001年12月《关于改革电影发行放映机制的实施细则》(试行)的发布标志着以院线制为主的发行放映机制开始正式实行。2002年6月1日,全国23个省市的30条院线正式挂牌营业。

除了院线制的建立,管理机构下决心打破陈旧的按行政区域计划供片模式,以“院线为主的一级发行模式”取代原有的“单一多层次发行模式”,自上而下改革全国范围内的电影发行放映机制。根据这些相关的电影政策,国内电影市场的内部环境得到了较大改观,市场竞争格局初步构建,新建和整合的院线企业在市场中形成多元竞争态势。院线制的建立使得院线公司的功能得到了扩展和深化,其既承担分销商的作用,又承担旗下各电影院公司战略规划与整体市场营销的功能。

2002年,全国票房8.6亿,影院数1023家,银幕数1843块。2011年,全国票房131亿,影院数2803家,银幕数9266块。10年间,中国城市电影市场迅速发展。

产业化伊始,一系列政策法规的发布,民营和社会资本乃至港资、外资开始被允许进入影院市场,新建影院如雨后春笋般迅速发展,仅2004年一年便新增影院143家,这一数字为2003年的7倍。

2005年-2009年,在此时期电影市场稳步发展,新增银幕数分别为327块、366块、493块、570块和626块。这五年内,影院建设保持着相对稳定的发展态势,到2009年底,全国影院数已达1687家,银幕数突破4700块。影院建设的另一次高潮出现在2010年,《阿凡达》《唐山大地震》《让子弹飞》等影片的“爆发”让影院投资者看到了电影产业的吸金能力,全年票房突破百亿的成绩,使得当年新增影院数量达到208家,新增银幕突破1500块,其中大部分为数字影院。

2010年1月,国务院办公厅颁布《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》,这一利好政策的颁布,让影院投资商加快了投资进程,影院建设在连续几年高增长的基础上实现“爆发式”增长,各地新建影院方兴未艾、如火如荼。仅2011年一年,全国新增影院803家,新增银幕3030块,这两个数字甚至超过了前五年新增影院、银幕数的总和。

随着全国经济的持续发展,电影影响力的日益扩大、数字化的进程不断加快等,影院建设逐渐开始向中西部地区、二三线市场和中小城市市场蔓延。广东大地院线在经历了2007年在珠三角地区试水成功后,2008年,又在浙江的上虞、金华、上海郊区的地开了7家影院,新增21块银幕。当年,大地院线总票房为6100余万。院线内年度票房超300万的影院有10家。票房虽不能和大型城市影院相比,但可贵的是,这些影院绝大多数在县级市和小城镇。

2009年,刚刚成立的北京九州中原数字电影院线和北京时代华夏今典院线(如今的华夏联合电影院线)都瞄准了县级市场。不仅如此,如万达院线、金逸院线等,也在2009年先后加入二三线市场的竞争行列。

在2011年全国新增的3000余块银幕中,60%是建设在二三线城市、县级城市。在浙江省,二三线城市票房已经超过中心城市票房。而浙江时代、四川太平洋、浙江横店等院线也开始发掘二三线市场潜力。在这段时间,二三线城市以及县级城市影院的开发建设为接下来中国电影进一步高速发展打下了关键性的基础。

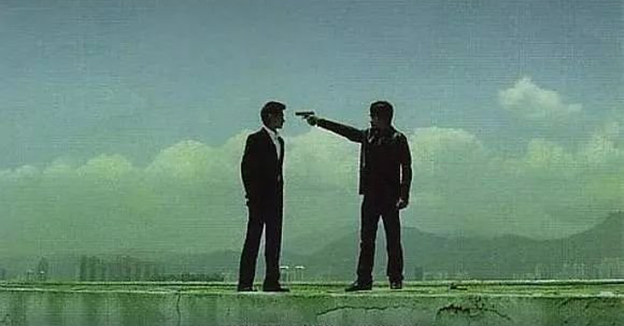

与影院、银幕数相辅相成的是中国城市影院票房的不断增长。从2002年全国票房8.6亿,短短10年间,2011年全国票房已达131亿。这期间从2002年《英雄》开始,到2004年的《十面埋伏》《天下无贼》《功夫》,再到2005 年的《无极》,以及2006 年的《霍元甲》《夜宴》《墨攻》《满城尽带黄金甲》等,这些大片以高投资、名导演、全明星、大制作的新路子,重新点燃了中国电影市场,让投资人看到了市场的潜力,进而掀起了一轮影院建设的热潮。

2006年到2010年的“十一五”期间,国产大片更加注重增强故事性和艺术感染力,更注重满足国内观众需求,在取得高票房的同时,题材类型不断丰富、整体口碑开始向好。如《集结号》《梅兰芳》《叶问》《非诚勿扰》《建国大业》《唐山大地震》《让子弹飞》《画皮2》等。

这十年间,在头部影片的带领下,同样也涌现出一批被观众津津乐道的中小投资影片。这些影片把中国电影的类型题材进一步推向多元化,满足了不同观众的观影需求。《疯狂的石头》《人在囧途》《海洋天堂》《观音山》《最爱》《单身男女》《杜拉拉升职记》《非常完美》《疯狂的赛车》《失恋33天》《密室之不可告人》《绣花鞋》《桃姐》等都获得了不俗的票房成绩和良好的口碑。

新时代中国电影市场繁荣发展

由电影大国向电影强国稳步迈进

2012年我国城市影院建设继续保持了高速发展态势,全年新增银幕3832块,平均每天全国新增银幕10.5块,且全部为数字影厅。截至2012年底,全国银幕数从2002年的1845块增加到现有的13118块,其中2K数字银幕超过1.2万块,主流院线影院基本全面实现数字化放映,进一步夯实了产业规模基础。

2013年,进入黄金机遇期的中国电影,期待不断深化文化体制改革、推进体制机制创新,完善电影管理体制,建立健全现代市场体系,构建现代公共文化服务体系,不断满足人民群多层次多方面多样化精神文化需求,同时不断提高开放水平,加强国际传播能力和对外话语体系建设,推动中华文化走向世界,尽快推动我国由电影大国向电影强国的历史性转变。

在电影市场化改革20周年、电影产业化改革10周年的历史节点上,2013年的中国电影继续高歌猛进,各项主要指标再创新高:城市影院观影人次冲上6亿,同比上年增长1.5亿;新增银幕5000多块,平均每天新增14块,全国银幕总数已达18000多块;年度票房突破200亿。

2014年,影院建设继续保持快速增长,全年新增影院1015家,新增银幕5397块,日均增长15块银幕,全国银幕总数已达2.36 万块。全年城市影院观众达8.3亿人次,同比增长34.52%。

2015年是“十二五”的收官之年,这一年城市院线观影人次12.6亿,比2014年增长51.08%,全国新增银幕8035块,银幕总数达到31627块,平均每天增长22 块。全国共有县级影院3241家,县级影院银幕12777块。

2016年,全国新增影院1612家、新增银幕9552块,平均每天新增26块银幕,与上年日均新增22块银幕相比再次提速。至此,全国银幕已超过4万块,达41179块,超越美国跃居世界第一。全年观影人次13.72亿左右,比上年的12.6亿,增幅8.89%。

2017年全国新增银幕9597块,总银幕数突破5万大关,达50776块。城市院线观影人次为16.2亿,比上年13.72亿增长18.08%。

2018年中国电影城市院线观影人次为17.16亿,比上年16.2亿增长5.93%,全国新增银幕9303块,银幕总数已达到60079块。我国作为世界第二大电影市场的地位更加巩固。截止到2019年6月30日,全国共有银幕64944块。其中3D银幕58159块,约占90%。巨幕共计946块,包括中国巨幕338块。全国县级城市影院共有5423家,县级影院银幕23589块,分别约占比46%、36%。观影人次为1.2亿,去年同期为1.05亿,同比增长14.13%。

与此同时,2012-2019年间,我国城市影院票房仍保持着高速增长。2012年,全年城市影院票房达171亿,比上年增加40亿;2013年,我国全年电影票房首次突破200亿,达218亿,增幅超过27%,其中国产影片票房近128亿元,占比约60%,实现了上年对进口影片份额的逆转。全年新上映的票房过亿影片62部,其中国产影片33部。

到了2014年,故事影片产量618部,全年电影票房已接近300亿(296亿),同比增长36.15%,其中国产片票房161.55亿元,占总票房54.51%。全年票房过亿元影片共计66部,其中国产影片36部。

2015年,全年电影票房再次出现爆发式增长,全年总票房达441亿多元,比2014年增长48.7%;国产片票房271.36亿元,占总票房的61.58%;国产片票房比2014年增加109.81亿元,增长68%。在经过2016年一年的短暂调整后(年票房457亿,国产电影票房266.63 亿元,占票房总额的58.33% ),在2017年,这一数字首次突破500亿大关,达558亿,同比增长13.45%。其中国产电影票房为301.04 亿元,占票房总额的53.84%。全年票房过亿元影片92部,其中国产电影51部。就在去年,中国电影票房已达到609.76亿元的新高,同比上年增长9.06%。国产电影票房为378.97亿元,占票房总额的62.15%。全年票房过亿元影片82部,其中国产电影44部。到今年上半年,全年总票房为311.7亿元,国产影片票房为157.54亿元。全年票房过亿影片42部,其中国产影片17部,进口影片25部。

总票房提高的同时,在这段时间内,中国电影市场的单片票房纪录也不断被刷新。2012年,喜剧片《人再囧途之泰囧》票房超12亿,成为首部票房过10亿的国产电影。在此后的2013-2014年中,《西游·降魔篇》《心花路放》票房均突破10亿。其中,2014年上的《变形金刚4》在国内市场获得了约19亿票房。到了2015年,暑期档上映的魔幻电影《捉妖记》不仅让国产影片的工业化水准更上一层楼,而且也让单片票房进入20亿时代(《捉妖记》票房24.4亿)。尽管如此,《捉妖记》的票房纪录至今仅保持了半年多,2016年春节档,周星驰导演的奇幻喜剧《美人鱼》总票房超33亿。2017年暑期档,吴京自导自演《战狼2》更是将单片票房纪录刷新为56亿,这个纪录也保持至今。在2017年-2019年中,《红海行动》(36.5亿)、《唐人街探案2》(33.97亿)、《流浪地球》(46.5亿)、《哪吒之魔童降世》(突破43亿,仍在热映中)、《复仇者联盟4》(42.4亿)等影片票房均超过了30亿。