2008年,描述中国三十年改革开放最全面与感性的史诗巨作《激荡三十年——中国企业1978—2008》在北京与读者见面。

它让中国读者首次宏观解读到有关三十年中国崛起的全过程。

十年后的2018年,它再次以纪录片的形式再次进入我们的视野。

《激荡三十年》,30+3集,总片长近900分钟。

很多人感慨,这是过于大胆的尝试。

须知,30年间发生的一切已告诉人们一个残忍的事实:年代越久远的,越能看清;越近,则越难看明白。

今天,就让我们走进这部鸿片制作,看曾引导中国经济走向的牟其中、禹作敏、楮时健、仰融、孙大午曾演出过怎样的悲壮史歌……

很多年前,冯小刚用一部《不见不散》带给观众几多欢笑,特别是其中一段对白:

刘元(葛优饰)对李清(徐帆饰)描述了一个惊天计划:沿着喜马拉雅山的山腰炸出一条50公里宽的口子,引入印度洋的暖湿气流,最终把贫瘠的青藏高原变为富饶的鱼米之乡。

直到今天,从葛大爷嘴里蹦出的这个构想,依然被影迷赞颂为“脑洞大开”。

可这梗,并非没有出处。

提出这一想法的人,叫牟其中。

兴许,各位年轻的读者会对这个名字感觉陌生,但在上世纪90年代,他的名字却是响当当的存在。

他要是跺一跺脚,中国商界就会跟着抖三抖。

他在中国企业家中的地位,等同于今天的马云、王健林。

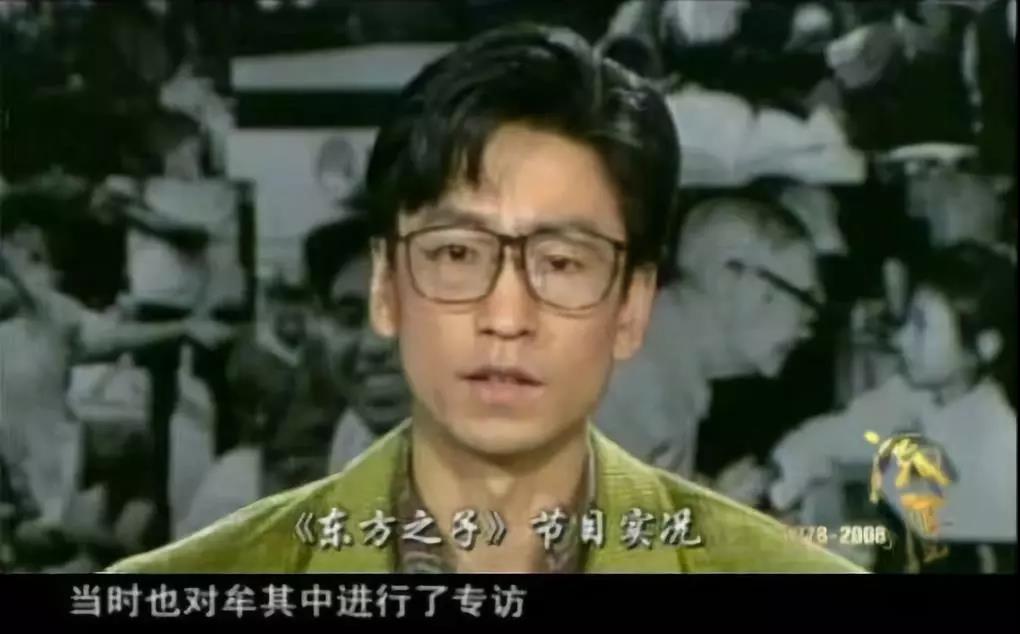

1995年,就连中央电视台在《东方之子》里做了关于牟其中的专题。

主持人是后来在主持界十分了得的白岩松大叔。

2008年,财经作家吴晓波在其所著的《激荡三十年》一书中,称牟其中为“中国民营企业启蒙者”。

原因是,在上世纪90年代初,牟其中实现了一个在今天看来依然可称之为“天方夜谭”般的传奇任务:

靠借款300元起家,做成了“罐头换飞机”的惊世大买卖。

1988年,牟其中创办南德经济集团,他奔波于海南、深圳、北京等地寻找商机,从贩卖钢材到批发毛线,大大小小的生意俱已做遍。

结果是,没赚到钱,背了一屁股债。

1989年,牟其中获取到一个消息:苏联准备出售一批图—154飞机,但找不到买家。

人们根本不信,只有牟其中为之一振,顿觉翻身的机会到了。

图—154是冷战期间,前苏联和东欧国家最为重要的客机。

直至2013年停产,图—154共出产了超过1000架。

其中,63架因意外失事,最知名的当属2010年坠毁的波兰总统专机。

很多年后,牟其中回忆起这段发家史,不由得感慨: “一个人的命运啊,当然要靠自我奋斗,但是也要考虑历史的行程。”

牟其中是个猛人,只要有想法,说干就干。

他完全不考虑,在那个对民营企业充满歧视的年代,缺乏资金、没有航空经营权、没有商品出口权,要想把苏联飞机搞到中国来,比登天都难。

上世纪80年代末的中国,曾经历过经济过热的一段特殊时期。

大量轻工业产品和食品过剩,积压在工厂仓库卖不出去。

国家通过媒体,不断呼吁百姓,鼓励消费。

牟其中想:卖不出飞机的苏联人,正缺罐头啊!新闻里,莫斯科街头等着政府分发面包的人都排成长队了。

于是,一个以物换物,用小罐头换大飞机的惊天计划,就这样被他策划出来啦。

要想促成合作,必须搞定前苏联航空工业部的诸位大佬。

牟其中深谙此道,他充分发挥自己洞悉人心的特长。

他将会面地点定在北京钓鱼台国宾馆,向苏联来访者介绍:“这里,就是戈尔巴乔夫同我国领导人会谈的地方”。

战斗民族的同志瞬间起立!

他们深深感到,牟其中必是一位大有来头的大人物。

为能证明自身实力,牟其中频繁邀请苏方考察团访华,各种费用都由自己的企业支付,他一定要把苏联人伺候得舒舒服。

功夫不负有心人,1989年年底,牟其中与苏联航空工业部在北京签订了正式合作的《备忘录》。

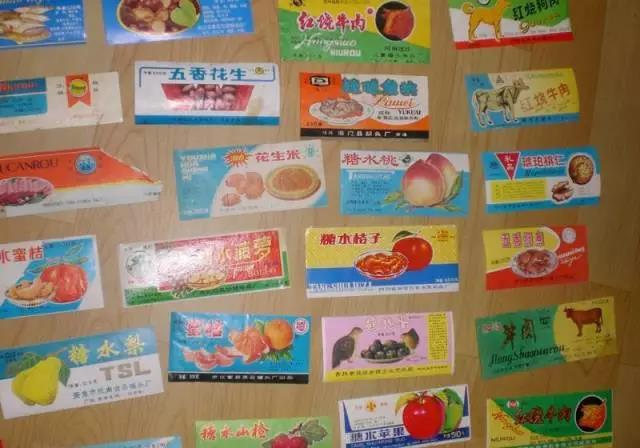

签约期间,牟其中花三天时间布置起一个临时展厅,将国内积压的罐头以花花绿绿的形式,展示给苏方人员。

他说,“因场地有限,这些产品只占中国市场的很小一部分,请大家自由挑选。”

与苏方达成协议后的牟其中,底气十足。

那一年,中国民航事业刚刚起步,成立不到一年的四川航空正满世界找飞机。

牟其中得知消息后,马上登门洽谈,对川航领导说:“飞机的事我来解决,你们不必预付一分钱,只要付给我租金就行了。”

这个提议可能是中国经济发展史上第一个“零首付”。

川航领导与牟其中一拍即合,苏联飞机有了买主。

为能凑齐交换4架图—154客机的货物,牟其中的腿几乎跑断了。

他和他的员工跑遍全国14个省,近500家工厂,最终采购了价值将近4亿人民币、满满800多车皮的罐头、暖瓶、皮衣、拖鞋,品种达到上百种。

签署的各类合同与协议,摞起来有一米多高。

多年后,有人对牟其中当时的做法提出异议,这个人就是时任人民日报社高级编辑凌志军。

他在《变化-1990-2002年中国实录》中说:“牟其中卖了800节车厢的积压货,可这同仓库里面的堆积如山的东西比起来,真是九牛一毛……1991年年底,全国企业实现利润下降百分之六十七,亏损总额已高达三百一十亿元。”

但不得不承认,生产过剩这一令中央政府与众多国企十分头疼的现实,却成为牟其中的机会。

最令人拍案叫绝的,是在这笔涉及多方的天价交易中,牟其中上演了绝世“空手道”。

1991年的“八一九事件”成为牟其中的天赐良机。

苏方人员怕日久生变,错失良机,决定不再摆架子,同意双方同时向对方发货。

在当时,鉴于行程速度所限,飞机与火车分别到达对方指定地点有7天时间差。

苏联飞机当天可飞抵中国,而中方火车要7天后才能到达苏联。

这为牟其中解决贷款问题提供了充足时间。

苏联飞机一到,牟其中立时获得飞机产权证明与适航证。

有了这批证件,牟其中迅速展开对银行贷款的操作,按时支付了800多车皮商品的采购费用。

当川航获得图—154客机使用权后,牟其中再用川航支付给他的租金还清银行贷款,最终实现“空手套白狼”,一来二去,至少获利8000万。

1991年11月18日,首架银光闪闪、可乘坐164人的图—154客机顺利降落首都机场。

1992年年初,苏联解体,但“罐头换飞机”交易中的最后一架,也就是第四架图—154客机依然顺利降落北京。

这一次,牟其中用800多车皮的中国轻工产品换回了四架飞机和相当于一架飞机价值的维修器材。

自此,“罐头换飞机”轰动全国,传遍世界。

这笔买卖成为中俄民间贸易史上最大易货贸易。

今天,在美国斯坦福大学,这一案例被作为经典教学案例,被众多精英学子解读着、揣摩着。

牟其中在接受媒体采访时说:“世界上没有办不到的事,只有想不到的事。”

这句话至理名言,后来被许多下海经商的生意人奉为真理。他领导的南德公司,更是把这句话刻在碑上,摆在主楼大厅。

在接受央视采访时,牟其中表达了许多西方企业家都不如他的认知,他说“中国人的经商天赋比犹太人还要高”。

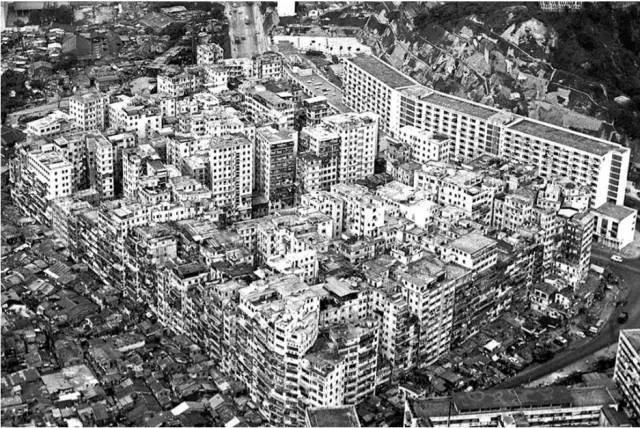

此后,他将经商目光投向满洲里,致力于将这个中俄蒙三国交界处的边陲小城打造成“北方香港”……

他宣布,要和俄罗斯共同发射60颗卫星,以便向全球播放中国电视节目……

他说要出资31亿美元,为中国海军买一艘太平洋上的航空母舰……

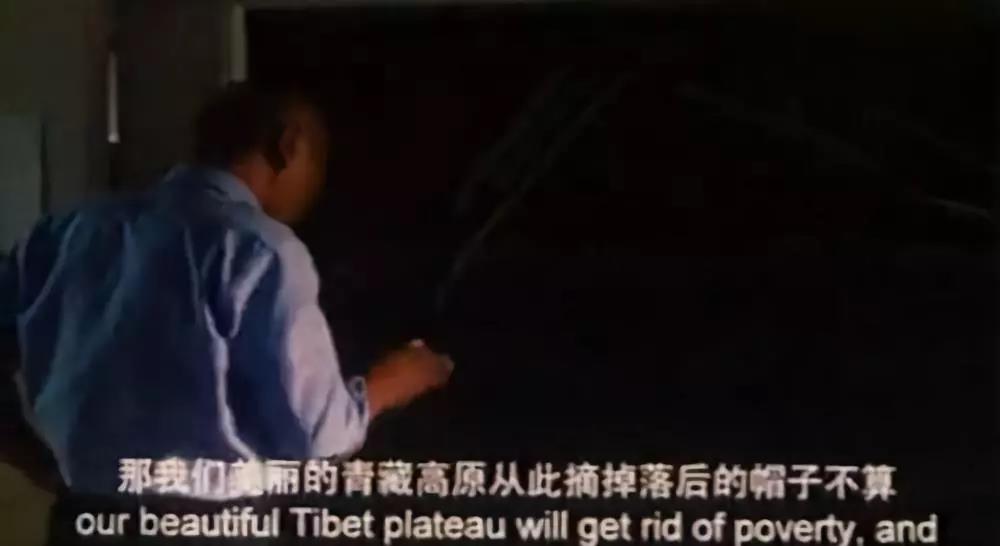

1995年,牟其中从《决策参考》上获悉某中央领导提出的“关于把喜马拉雅山炸开一个豁口,让印度洋暖湿气流直上中国大西北,解决中国西部缺雨的设想”后,他立刻展开大量研究、讨论、论证工作。

某次饭局,牟其中把狂想告诉了冯小刚,被冯导写进了《不见不散》的剧本里。

1996年2月,牟其中邀请数十名涉及气象、地球物理、工程爆破等领域的专家,就炸开喜马拉雅山的问题展开讨论。

继而,爆出更为惊人的 “通天河计划”:将青藏高原上的六大江河——雅河、怒江、澜沧江、金沙江、雅砻河和大渡河,驻堤成湖,凿渠成河,形成八百公里人工水系,浸润西北大漠变成绿洲,贯通黄河流域,东进华北,直抵京畿。

1994年8月,由新华社重庆支社社长袁光厚完成的《商海巨子——牟其中》纪实文学作品,全国收发。

此书因被认为是牟其中亲自审定的唯一一本关于其本人经历的人物传记,在多年后,随着主人公的命运变化,成为二手交易市场中的稀缺品。

1995年2月,美国《福布斯》杂志将牟其中列入1994年度全球富豪龙虎榜,位居大陆富豪第四。

1996年1月,由《商海巨子——牟其中》一书修改、增补而成的《牟其中——大陆首富发迹史》出版。

多年后,万通控股董事长、曾为牟其中首席幕僚的冯仑披露,牟其中在做成“罐头换飞机”后,除了发卫星做成一半,别的都没成。

牟其中曾将公司管理人员同意拉到门头沟的山里开会,期间并未谈及具体业务,而是大讲特讲“美苏争霸”的天下大事。

与会者开始担心,感觉牟其中这样搞下去,早晚要出事。

果不其然,被称为“中国首富”之后没几年,牟其中的人生轨迹就发生了急速转向。

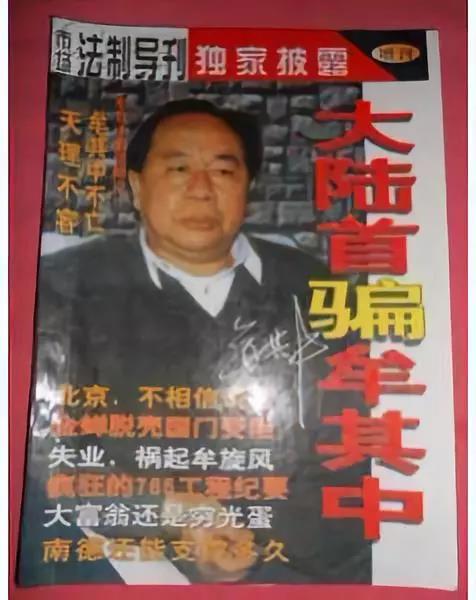

1997年,牟其中遭遇了一次信誉危机,一本不知出处的名为《大陆首骗牟其中》的非法小杂志疯传中国各地的大小报刊亭。

1999年元旦,牟其中一行数十人驱车前往北戴河庆祝新年,在饭店涮肉时,牟其中说公司在新的一年里,一定要实现国际化,满洲里要继续开发,卫星的事不能停。

他提议,“过新年、喝洋酒”,特地拿出朋友送给他的XO,生平第一次喝了洋酒。

在场的人不会想到,几天前,牟其中在长城拍下的照片,成为他被捕前的最后一张照片。

1999年1月7日清晨,牟其中上车时莫名地感慨了一句:“这是我来北京最最冷的一天。”

一语成谶,当天,牟其中被武汉警方刑事“跨省”拘留。

同年10月12日,武汉市人民检察院正式以涉嫌“信用证诈骗罪”起诉牟其中创办的南德集团。

2000年5月30日,牟其中被判无期徒刑,剥夺政治权利终身。

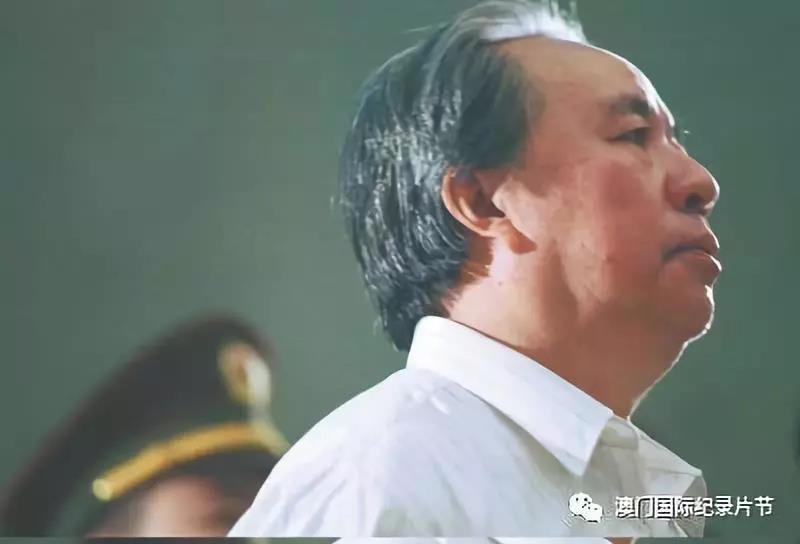

这次公开宣判,成为牟其中迄今为止最后一次公开亮相。

这,并非牟其中第一次进监狱。

1975年,因与人合写“反动文章”《中国往何处去》,他被判死刑。

1979年年末,胡耀邦指示“希望四川那几个研究马克思主义的年青人在新长征中再立新功”,牟其中大难不死,得以出狱。

1983年,牟其中又因“投机倒把”被收审,在狱中他给中央写信、写文章,最终获释。

冯仑评价牟其中:“是被社会长期压在底层的一个角色,其悲剧性在于要用冲撞体制的办法不断证明自己的强大和翻身。”

第三次入狱,令牟其中身败名裂。

这位充满商业想象力和改革空想热情的四川人,从此由 “中国首富”沦为“中国首骗”。

从1999年被捕至今,近20年来,高墙之外的世界发生了翻天覆地的变化。

阿里巴巴、腾讯已发展为互联网巨头,深刻改变了中国人的生活方式。

牟其中在上世纪90年代留下的记忆,已被时代大潮渐渐吞没,仿佛从未存在过。

就连那四架令他名扬天下的图-154客机也在牟其中被判无期后,退出历史舞台。

2000年11月底,川航宣告为公司效力十年的四架图-154客机退役。

其实,4架飞机的状态和性能都很好。

2003年,牟其中被改判有期徒刑18年。

期间,牟其中被允许保外就医,但被自认无罪的他拒绝。

牟其中虽然身在狱中,却对外界保持高度关注。

他订阅了十余份报纸杂志,每天做好剪报,保持写作。

2005年,牟其中在狱中写完成名为“智慧文明生产方式是消灭人类贫困的唯一科学途径”的学术报告。

2015年,他在《新闻联播》中看到中国企业家跟随国家领导人访美,“深化经济改革”的消息令他颇感兴奋。

他收看田径世锦赛,对苏炳添闯进百米决赛大发感慨:“这些说明什么呢?我们这个民族是能打赢的。所以我出去以后,十年之内就会重建一套体系。”

牟其中,曾经的中国首富,虽身陷囹圄,却野心未泯,并不断积蓄着力量。

他深信“身体是革命的本钱”。

在狱中,他每天凌晨5点起床,绕着小篮球场跑几十圈,直到大汗淋漓。

午休后,他爬楼梯,六层楼上下十几趟,高度相当于爬了一座纽约帝国大厦。

改革开放至今已近40年,生旦净末丑各色人物轮番登场。

可无论世界如何改变,最具争议的企业家都是那个集“首富”与“首骗”于一身的牟其中。