上个周末至今,手机被“啥是佩奇”连续刷屏,打开新浪微博,微信朋友圈,“佩奇”无处不在。

原来,这是一则电影广告。

讲述了山村里的爷爷,为孙子寻找佩奇的故事。

虽说故事情节感动满满,我的内心却隐隐有了点担忧。

上周三,也就是1月16号,一个带给全中国满满感动的老爷爷去世了。

1月22日,他的遗体告别仪式在八宝山举行。

相信很多大人都问过孩子喜欢什么,孩子们大多会回答:“小猪佩奇、美国队长、蜘蛛侠、钢铁侠……”

孩子崇拜英雄是天性。

他们需要一个英雄,来做他们成长路上的明灯。

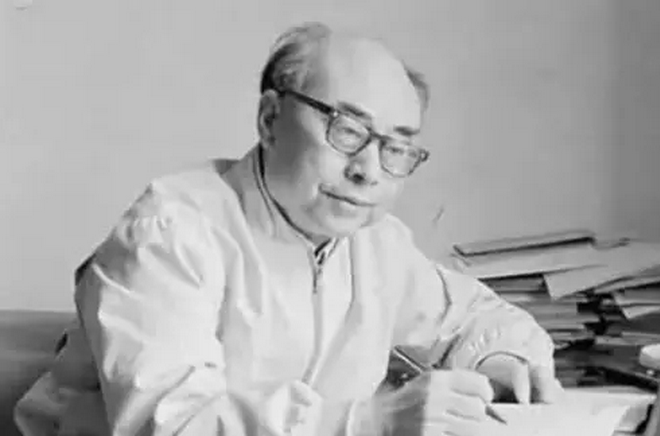

于敏,就是明灯一样的存在,可他自己却谦虚的说“我只是萤火之光,不可与皓月争辉。”

请在WIFI环境下观看!!!

他是“两弹一星”元勋之一,被称为中国氢弹之父。

他的“于敏构型”,让中国成为世界上,唯一拥有氢弹战备的国家。

他为了我国的国防科技事业,隐姓埋名几十年。

于敏的名字解密时间是 1988 年,而第一次公布于大众面前,是在 1999 年的 “ 两弹一星 ” 功勋奖章发布会上。

此时,距离于敏从事氢弹研发,已经过去 28 年了。

曾经有人在争论历史的时候提出过一个问题:“究竟是历史造就了人物,还是人物创造了历史?”

围绕这个问题,不同的学者有不同的答案,谁也无法说服谁。

但是在某些问题上,这个问题的答案却可以说是肯定的。

若是没有于敏,中国当年就不会那么快搞出氢弹,以后还有没有机会,也就不好说了。

历史,或将彻底改写。

上面这张照片中间的人,就是年轻时的于敏。

谁也不会想到,若干年后,一个天大的重担将落到他单薄的肩头之上。

如果他成功了,我们这个民族就有了挺直腰杆子的底气,如果他失败了,或许一切都将变得彻底不同。

于敏生于 1926 年 8 月,他的年少时期几乎经历了中国最动荡的年代。

13岁时,他在天津市里骑自行车,迎面而来开车的日本人顺势就想撞他,从此他的心中就生出一个念头:“ 国家强大起来,绝对不要再受外国人的欺负! ”

幸而,于敏很聪明,转入天津最好的高中耀华中学,仍能轻松考第一,当学霸。

1944 年考上了北大,1951 年研究生一毕业,就被钱三强前辈指派到刚成立一年的中科院近代物理研究所,进行核物理理论研究。

那时候,我们国家刚刚成立,积贫积弱。

不仅是上百年的积贫积弱,还有时局的万分险恶。

北有苏联大军威胁,东有美日韩蠢蠢欲动。

东三省这块宝地,当年日本垂涎三尺,如今美苏也同样想要将其吞下。

1950 年的朝鲜战争打的惨烈。

美军在志愿军面前吃瘪,当时的总统杜鲁门在记者招待会上透露出有可能使用原子弹来对付中国和朝鲜,举世哗然。

毕竟中国作为战后极端孱弱的国家,与当时全球军事霸主谈判驻军和主权问题,作为弱势一方的我方主张,岂能实现?

中国,只是那枚谁都想吃下的棋子配菜而已。

苏联的算盘是,等到美军大兵压境时,在东三省无险可守的中国就必然北上求援苏联出兵。

而凭借苏联当时庞大的陆地军事力量和战争投送能力,很快就能重新在东三省排兵布阵并顺势完成驻军。

最可能达成的结局是:美国和苏联将以长春为界坐地瓜分东北,等到彻底消化后,再转而图谋华北华东以及华中地区。

届时,中国将七分八裂,中国人,将彻底沦为难民、奴隶以及人肉炸弹。

谁都知道局势的险恶,但如何解决才是关键。

在很多人眼里,敌我实力如此悬殊,中国不管出兵不出兵都是死路一条。

然而,抗美援朝战争的胜利改变了这一切,中国人第一次看到了希望。

从那一刻起,中国终于从棋盘上任人宰割的棋子配菜,变成了可以独居一角的棋手主角。

但是在这场战争中,有两件事让中国人印象深刻。

第一,我们的胜利是依靠无数英雄的牺牲换来的,美国人是钢多气少,中国人是气多钢少。

第二,在整个战争过程中,美国人一直用一个“小玩意”在我们的头顶上悬着,嚷嚷着要给我们做“外科手术”。

因此,抗美援朝这样的战争,我们不可能再承受第二次。

中国人要想真正在这个残酷的世界上站稳脚跟,不仅需要气多,更需要钢多。

中国人要想真正摆脱核讹诈和核威胁,就必须要拥有自己的核武器。

很多年前,中央电视台电影频道曾重播电影《横空出世》,其中有这样的场景:

“ 国内的仗打完了,国外的仗也打完了。但是一没让披红挂彩,二没让开庆功宴,三没让大家回家过日子,而是跑到了这大戈壁滩上,战风沙、喝盐水、吃咸菜。为什么?”

中国人要搞两弹一星,要搞工业化,最困难的还不是缺设备、缺资源或缺资料,最缺的是人。

导弹专家钱学森要回国的时候,有人曾经劝过他说:“你不要浪费自己的才华,中国什么都没有,你回去只能种苹果树,值得吗?”

靠着钱学森等一批海归人士的贡献,“两弹一星”工程总算蹒跚起步了,但是帝国主义的封锁,愈发恶劣。

美国高空侦察机频繁侵入我国腹地,对中国42个城市以及中国核武器秘密研发基地的核外科手术打击计划也正式摆上了白宫的案头。

我们在国际社会上,拿不到任何关于核武器的资料和设备,一切都只能自己摸索。

美国苏联在制造核武器的时候,已经有了大型计算设备,但我们这边只有算盘和圆珠笔。

原子弹的研制,算是苏联领着我们走了一段路,可是在 1951、1953 年,美国和苏联分别研发出氢弹了,氢弹的威力是原子弹的几百倍,我们只有原子弹远远不够。

而氢弹的奥秘,苏联对我们三缄其口,一点话都套不出来,我们国家要想不受制于人,不惧别国的核威慑,只能自己啃下来这个硬骨头。

于敏则是 1960 年第一批被调去研究氢弹的研究人员。

那时候的研究员们有多艰辛,我们可能根本体会不到。

1959 年开始的三年自然灾害,人民还要勒紧裤腰带向苏联还债,许多人饿的全身浮肿,还要坚持在科研一线。

研究氢弹的于敏小组,根本得不到国际上任何研究报告,人们只知道要用原子弹的裂变引爆氘氚产生核聚变,他们只能每个人提出自己的想法,互相讨论攻关,有时想法不同吵得不可开交,就是在大家相互激辩下,氢弹研制的道路越来越清晰。

1965 年,于敏带领一只小分队去往中国唯一的计算机研究所进行模型分析,那时候的计算机还是那种打孔纸带式的,效率贼慢,有时还罢工,即使这样,这台计算机也是只有 5% 的时间分配给氢弹,往往都还是夜里。

研究人员在空闲时,就用算盘和计算尺来进行前期数学演算,努力赶进度。

于敏在一次模型结果出来后,果断推测当时设计的原型不能够引燃氢弹,他思来想去,提出了一种新的想法,跟别的科学家一分享,大家均佩服的不得了,赶忙照着这个模型重新演算。

终于,于敏提出的新模型,解决了热核材料自持燃烧的关键,氢弹制造,初见曙光!

1967 年 7 月,中国成功的进行了氢弹试验,世界为之震惊。

从原子弹到氢弹,美国人用了7年零3个月,英国4年零3个月,法国8年零6个月,前苏联4年零3个月,而我们国家只用了2年零8个月!

后来据美国分析于敏提出的氢弹结构原理,与当时其他国家的泰勒-乌拉姆结构类似。

但于敏提出 X 射线透镜而非 X 射线反射镜来实现从初级到次级的能量传送,在设计上更有先进性。

因此,我国的第一个氢弹就实现了小型化,实现弯道超车。

可以说于敏构型氢弹从一开始就是为实战而生,它天生就自带光芒,可直接使用轰炸机投射或者弹道导弹发射。

它从一出生,就很能打!

它像一只灵活且威力无匹的巨拳,令国际丛林当中的恶狼们忌惮和胆寒。

一拳即出,百拳免来。

两弹一星项目的成功,向全世界显示了中国实力,从此帝国主义真正在我们面前不得不收起了獠牙,换上一副更为和蔼的面孔和中国人打交道。

当我们有了足够的实力以后,我们才能拿回本该就属于自己的东西,得到足够的尊重。

如果今天你问我,究竟是历史成就了人物,还是人物创造了历史?

我会回答你,我倾向于后者。

毕竟,这世界上曾经有很多国家都差点能搞出属于自己的核武器,只不过由于种种原因都止步于最后关头。

有时候机会只有一次,一旦错过了就是永远。

很庆幸,我们的历史上有过于敏这样的盖世英雄。

他们似乎就是为拯救这个国家和民族而生,他们的一生只做好了一件事,那就是把不可能变成可能。

让新中国从别人嘴里的笑话,活成了今天令人羡慕的神话。

近20年间,23位功勋奖章获得者中有20位离开了我们,这是国家乃至中国科技界的巨大损失。

“元勋”离开了我们,但他们对中国科学事业的贡献,我们不会忘记,他们的科学精神会一直传承下去。

“我知道,在这个弱肉强食的世界里,你们都瞧不起衣衫褴褛的我,但越是如此我便越要争气,做到一切你们认为我做不到的事,甚至我将会做得比你们更好。我这样做不是为了向你们证明自己,而是为了拿回我们这个民族失去的荣耀。”