2020行至尾声,这是最好的一年,又是最坏的一年。

一场突如其来的新冠疫情,使得各行各业迎来危机,陷入寒潮,但又令其自省,拥抱重生。

中国电影业也是如此。

01 电影业“太难了”

黑天鹅呼啸而至,全球电影业避无可避,遭受重击。

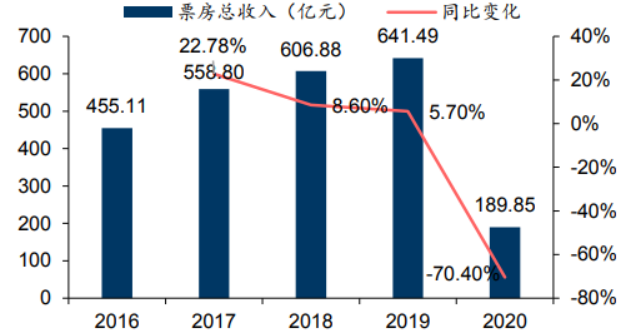

基于防控而无人问津的电影院破产倒闭已然见怪不怪,2020年国内已有5328家影视公司注销,全年票房损失估计超过300亿元。

2016-2020 年全国影院票房总收入(亿元)及同比变化

数据来源:华泰证券

前有疫情的肆虐,后有线上放映的“咄咄逼人”。

从年初的《囧妈》启动院线电影转网播的策略,被指“不讲武德”,再到近期《神奇女侠1984》在流媒体平台 HBO Max 和电影院同期上映一个月...电影行业迎来最具颠覆性的变化——流媒体抢占上映窗口。

人们都在说电影院的大势已去,士气不再。

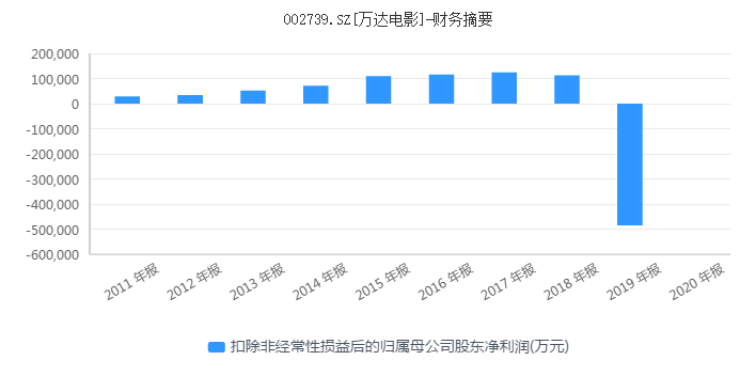

而在夹缝中生存的上市影视公司也难掩亏损,股价跌跌不休。

今年前三季度亏损的影视公司多达15家,其中,万达电影以亏损20.15亿占据首位,华谊兄弟前三季度亏损超3亿元,已连续两年亏损...

数据来源:同花顺

光线传媒股价从高点(18.04元)跌至10.70元,跌幅超过40%。

数据来源:同花顺

电影企业还没缓过劲来,国内电影业的复苏之路也走得小心翼翼。

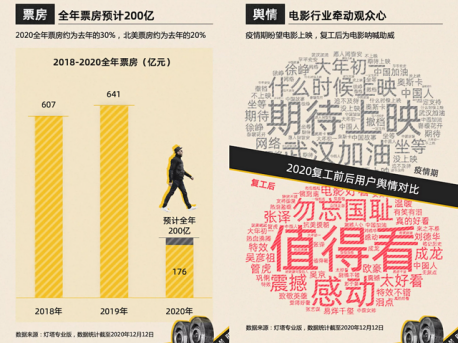

数据来源:灯塔

7月20日是个关键的日子。国家电影局高调宣布,全国低风险地区电影院有序复工,国内电影行业迎来重启曙光。

但由于处在过渡时期,人们对电影的热情小于对疫情的谨慎,7月的票房主要受老片重映而支撑,仅仅达到2亿。

显然,资本不敢轻举妄动,无论是业内还是业外,都在等待着一个真正破冰的机遇。

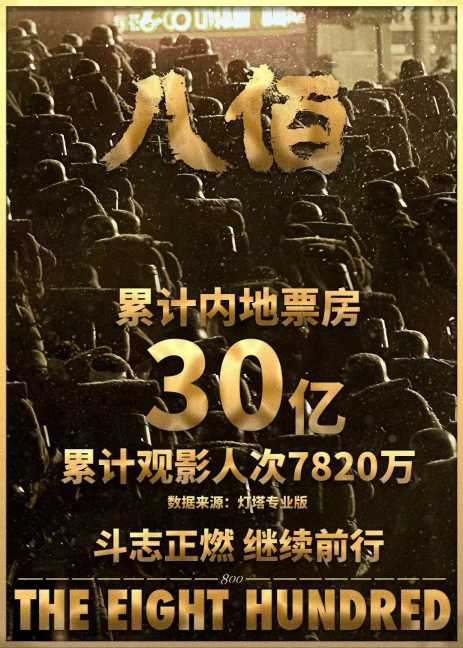

这不《八佰》来了,做了第一个“吃螃蟹”的大片。

数据来源:新浪

随着疫情的控制,这部电影的上映带动了行业的活水,8月电影总票房一举跃至34亿。

在度过了平淡无奇的9月之后,期盼已久的国庆档果然没有辜负期待,促使10月获得了今年以来目前最佳的成绩,达成63亿的全年单月最高票房。

同时,也为我国全年电影票房(截至10月中旬累计达到129.5亿元)正式超过北美同期票房成绩,首次成为全球第一大票仓加以助力。

好景不长,11月的电影院让人失望,由于《赤狐书生》《如果声音不记得》《沐浴之王》等影片口碑不佳,票房力量并不坚挺,总计不超过19亿。

于是,圣诞档、跨年档、春节档又成了“全村的希望”,冠上了战略光环,毕竟从今年的12月到明年2月这一期间的贺岁档能否大卖,对于票房释放、带动电影行业的整体情绪有着关键性意义。

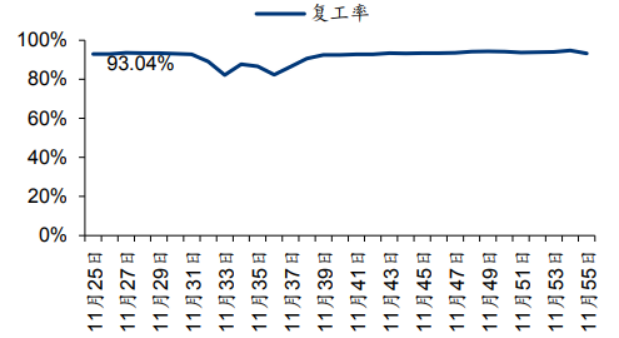

11 月 25 日-12 月 25 日全国影院复工率

数据来源:华泰证券

而目前来看,这一黄金窗口期的效应还是可以期许的。第51周(12月21日-12月27日),全国电影票房收入10.98亿元,环比增长69.24%。继国庆档后单周票房大盘再度突破10亿元。

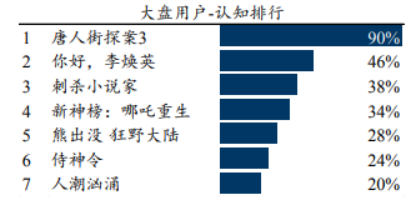

有了《拆弹专家2》、郭敬明的“翻盘之作”《晴雅集》先行预热,《送你一朵小红花》等跨年影片预售已破亿,还有《唐人街探案3》、《刺杀小说家》等大片蓄势待映。

数据来源:华泰证券

不出意外,有相当一部分片源会为低迷的电影行业盘活市场元气,为业绩承压的标的送来救命稻草。

数据来源:方正证券

02 人们需要电影院

也许有人会说,思来想去,电影院的生意也就这么回事了。

何出此言?

它们认为,一场风花雪月带来的电光幻影或许已经败给了流量制造的劣品,抵不过被视为“洪水猛兽”的流媒体冲击。

这话也不无道理。

一方面,近年来电影市场乱象频发,最为显著的便是“流量当道”的现象。

如今,追星模式的最大特征便是粉丝经济,流量当道之下,营销数据在一定程度上左右了艺人的商业价值,甚至星途。

基于此,电影资源也会倾向于选择这些“有观众缘”的人选,毕竟流量带来观众,而观众可以转化成票房。

今年话题度十足的《演员请就位2》便直击了电影业这一现状,在初始的“市场评级”赛制下,演技S的艺人因为“不红”、“过气”而跌至B等级,凭借拥有众多粉丝的小年轻坐在了A,甚至是S的座位上。

图片来源:微博

事实上,这种选择不止是综艺效果,而是反映了演员的被动属性,影视行业对流量艺人确实很宽容,尤其是在其成为票房担当之后。

于是,我们看到了杨洋刘亦菲主演的《三生三生十里桃花》首映半天破亿,肖战主演的《诛仙I》上映一天票房破亿...但是这类片子在吸收了华丽的阵容以及饱和的流量之后,留给市场的还是惨不忍睹的口碑。

资料来源:豆瓣

水能载舟亦能覆舟,流量之于电影业来说也是一样。

流量小生鹿晗主演的《上海堡垒》严重滑铁卢便是例子,流量用之过度,便会起到反作用,随着观众对创新性和专业性加以重视,流量疲劳总会来临。

图片来源:微博

不信你瞧,复工后的这些日子,“IP+流量”的模式已经开始套路不了吃过亏的观众,这也就是《花木兰》、《赤狐书生》等不及预期的原因。在资本加持和明星背书光环下的电影还是逃不出这一以质为基底的“三昧真火”。

内容为王,优质的内容永远存在受众,只可惜受大背景的限制,叠加流量资本博弈因素,电影业目前还挣扎于是否走出这一“流量舒适圈”的边缘试探。

除了流量乱象之后,电影业最大的挑战还是来自来势汹汹的流媒体。

在奈飞这一全球流媒体巨头的冲击下,不管你愿不愿意接受,电影业的变革大幕已经打开。

无论是在第92届奥斯卡金像奖斩获24项提名,还是越来越多的人开始习惯订阅服务,你会发现,流媒体的存在感越发凸显。

尤其在2020年疫情的驱动下,电影院、乃至整个电影业的脆弱性被暴露无遗,相对单一的发行渠道和商业模式受限,行业格局接收到了重塑的信号。

今年以来,相对于传统院线、制片厂的颓势,奈飞股价顺风顺水,累计涨幅已超过58%。

数据来源:富途牛牛

正如移动互联网是不可逆的一样,流媒体观影也是一种大趋势。

碎片化、快餐化的生活节奏使得不少人“不愿”踏入电影院去“浪费时间和金钱”,流媒体观影的便利性深入寻常百姓家。

不能否定流媒体的存在意义,但也愿意相信电影院存在的必要性,相信人们,尤其是年轻一代的消费趋向。

很多人以为,年轻一代越来越“互联网化”了,纷纷投入了流媒体的怀抱。

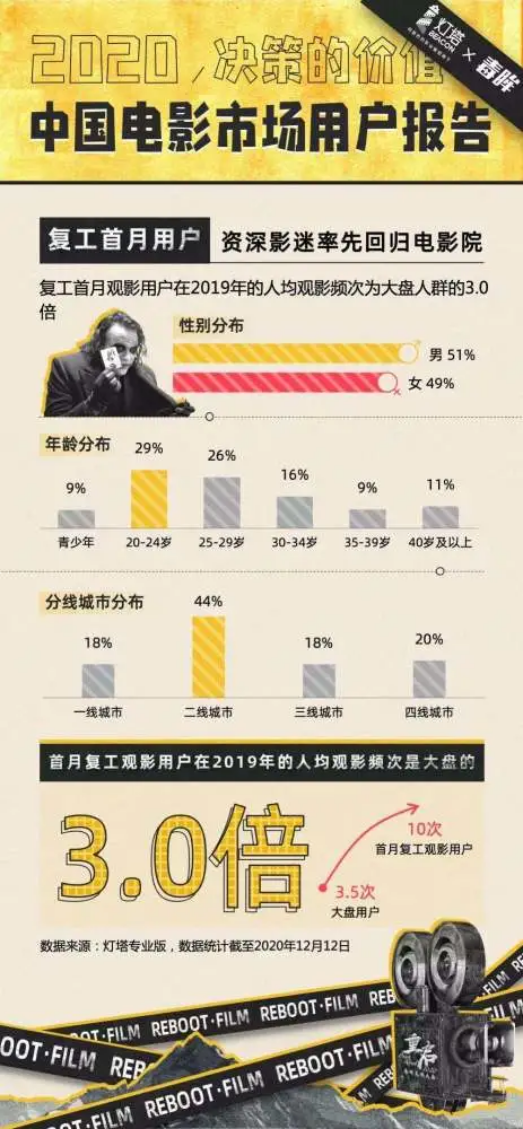

其实这也不尽然,通过以下这一数据,可以发现:在复工之后,回归电影院的目标群体主要集中于20-30岁这一区间,占据半壁江山。

数据来源:灯塔

事实证明,以Z世代为首的年轻一代并没有完全抛弃电影院,反而线下观影可以成为新兴消费——精神消费的重要组成部分。

而一直以来,我们都低估了精神消费的价值与力量。

无论是泡泡玛特的出圈,还是走进电影院的选择,其实都反映了精神消费逐渐映入大众视野。

一转眼,年轻一代已成为当代消费主力军,其消费观反映出多元化、个性化的趋势,即不仅仅留恋于物质的满足,更是需要释放其自我的表达,而这一情绪被具象化后,便反映在其消费选择上。

盲盒带来的未知刺激,二次元手办带来的陪伴属性,又或是电影票记录的独家记忆,都反映着年轻人的强烈精神需求。

他们需要一种仪式感,一种在繁忙之中对小确幸的确定性慰藉。在移动端上播放电影固然快捷便利,但失去了一点温度。很多情况下,静不下心的“马(mark)过即看过”成为了常态。

电影院构建了一个相对封闭的公共空间,无论是为了偶像买单,还是出于对影片的喜爱,人们总能透过放映机的那束光,找到只属于自己感同身受的沉浸式情感体验。

所以,对电影院的爱也许会转移,但并不会真的消失。在很长一段时间内,电影院和流媒体更多的会是处于共存状态。

20世纪30年代的美国大萧条促使好莱坞电影产业的兴起,一改全球电影格局,21世纪新冠疫情使得行业再次受到重塑,其间我国电影业拥有了领跑的历史性机遇。

在后疫情时代,当市场正视流量痛点而探索更多影片类型之后,叠加在 IMAX 、杜比音效等技术更迭下提升观影体验,影视公司可以选择性拥抱网络渠道,但更会通过技术和内容去在这一存量线下市场上展开脚踏实地的竞争。

03 结语

有人曾问,电影能挽救一个人的灵魂吗?能救死扶伤吗?

也许不能,但无论何时,优质电影所传递的故事与情感是追求美好生活的精神基础。

而线下电影院所传递的独有价值(社交、共情等)会比快餐式的线上观看更为深远,这也是线下电影带给人类社会最为特别的精神礼物。

也许疫情之后,你会发现有超出想象以上多的人对步入电影院这件小事多么期待与热爱。

毕竟,很多人的心声都是:srds(虽然但是)...我还是想在大荧幕上见到超级英雄,目睹中国科幻的腾飞,以及国产电影的发光发热。