2021年上半年,比票房下滑更让人揪心的是观影人次和场均收益的双双下滑,并且下滑的幅度要超过票房(相比2019年上半年,票房下降了12%,观影人次下降15%,场均票房下降16%。)。

这也成了行业人士焦虑的关键。观影人次下滑是场均票房下滑的决定因素,而场均票房下滑也直接导致了单店效益的下滑。你看,影院能否生存,看的就是这两个因素。所以,从数据上来看,确实无法让行业人士平静。

01

可看可不看,

那还是不看了吧

从近十年的发展历程来看,国人对电影这种艺术形式的接受程度是越来越高的,以至于电影成为人们最喜闻乐见的娱乐方式。然而,若是从细分时间段去对比,当前受众对电影的接受程度是在下降的。

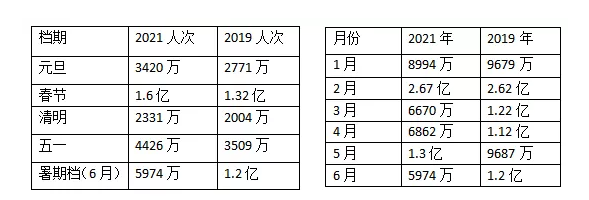

下表是2021年和2019年档期人次和上半年月观影人次的对比。

从中可以看出,2021年除了暑期档,档期人次大都高于2019年,而月观影人次却普遍低于2019年。即便是有春节档的2月份,两者之间相差也仅有500万,要知道春节档可是比2019年高出2800万人次的。可见,2021年人们都在节假日看一下电影,平时不太去了。

这不是一种好现象。假如一户人家只有在逢年过节买块肉享受一下而平时只吃素,那么这户人家日子过得比较紧。

电影也一样,只有在节假日走进影院,那么就意味着民众的电影消费力是在下降的。

这和宏观环境不无关系。当前的经济大环境并不乐观,“三驾马车”中外贸受阻,除了抗疫物资外,其他行业普遍在下行。而同为“三架马车”之一的消费,也未能抵消外贸的下滑。所以才有了国务院召开的多次促进消费常务会议。从全国层面来讲,促消费是提得最多的话题。大环境如此,所以影院的消费不上去也不奇怪。

民众收入预期降低,年轻人都开始重新思考自己的消费观,很多不必要的消费能省则省。至于电影,当然还是喜欢的。怎么办呢?节假日去潇洒一下,实在想看的电影去看一下,至于可看不可看的,那还是不看了吧。毕竟喜欢以观影作为主要娱乐方式的人,大多数都是收入不高的平民百姓。

02

中国特色的文化消费

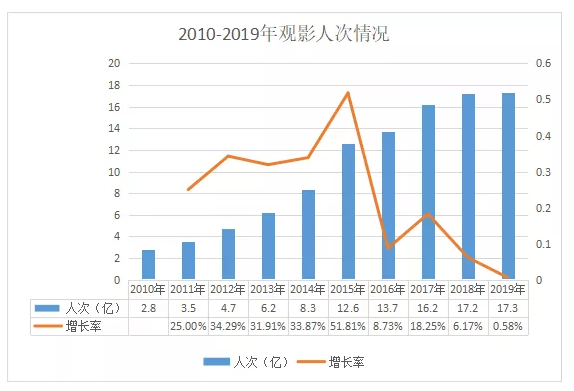

事实上,观影人次增长停滞不是现在才出现的问题,2017年之后就开始出现了。2017-2019年人均观影频次基本维持在1.2次。

电影在历史上曾经拥有过的巨大优势和市场空间,然而电视、流媒体等多种视听娱乐形式的出现,让影院不在具有独家优势,移动互联网上的花花世界更让人着迷。

坦白而言,这些视听形式不能取代影院,但是分流是必然的,这一趋势是不可逆转的历史变革,我们不能抛开这一事实和规律。疫情一来,让这种现象越加明显。但这并非是主要的原因。

也有不少行业人士将观影人次的下滑归结于没有好的影片,这也是伪命题。影片的好和不好均是相对的。

如果我们跳出电影去看问题,就能发现观影人次低迷的根本原因。

曾经有一个导演发文感慨:“观众愿花30块钱买奶茶,却不愿意花同样的钱去看电影。”

这和当下的情况何其相似。当前国民消费比较低迷,但是在食品、保健、健身方面消费有增无减。很多人都说:“经过疫情,我深刻感受到健康第一,今后只买需要的东西,省下钱投资绿色饮食和健身。”

之所以出现这种情况,是因为我国民众的精神文化消费还未达到一定境界。

根据国际经验,一个国家的人均GDP在1000美元以下,居民消费主要以物质消费为主;超过3000美元,国民精神文化消费会出现井喷式增长;超过5000美元,国民精神文化消费会出现倍增性高涨;而超过8000美元时,精神文化消费暴涨会导致国民消费结构出现革命性升级。

但是这种国际经验,对我国却不适用。根据国家统计局数据,我国2017年的人均GDP超过9000美元。然而,居民的文化消费并未出现“井喷”和“倍增”。

小编在查阅资料时发现,中国人文发展研究与评价实验室首席科学家王亚南在研究了《中国文化消费需求景气评价报告(2018)》、《中国文化产业供需协调检测报告(2018)》两部文化蓝皮书和《中国人民生活发展指数检测报告(2018)》、《中国民生消费需求景气评价报告(2018)》两部民生指数报告的诸多方面后表示:国内精神文化消费从未高涨。

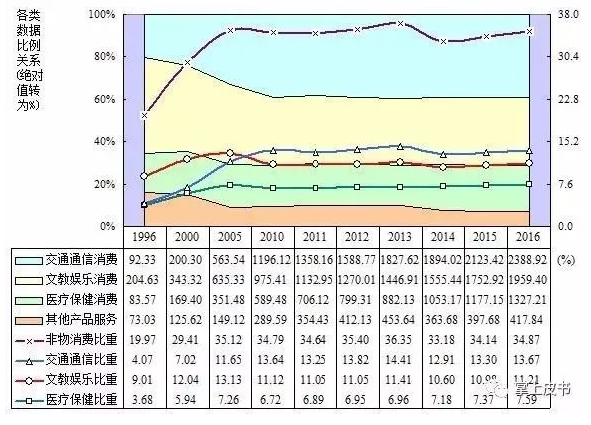

上图是小编从“掌上皮书”公众号发布的《泼冷水丨我国精神文化消费从!未!高!涨!》中获取的图表。

从上图中可以看出,20年来,代表着“文教娱乐消费”的浅黄色块越走越窄,代表“文教娱乐消费”比重的红色曲线不但没有直线上升,反而有向下波动的趋势。可见,我国人均GDP达到3000美元、5000美元和8000美元时精神文化消费逐次高涨的预言从未灵验。

电影作为文化产业的主要代表之一,其进一步发展需依赖国民精神文化消费水平的提升。一个城市的票房和观影人次与其居民精神文化消费水平直接相关。比如在精神文化消费水平较高的一线城市,观众的观影频率,对票价的接受程度都比较高。然而,除了几个一线城市,我国大部分城市的精神文化消费水平低下,居民普遍认为文化消费的价格比较高。比如在县城,人们觉得30几块的票价还是太贵,宁愿去买几斤肉。

从中可以看出我国民众的精神文化价值取向尚未形成。精神文化消费如此,电影又何以独善其身?

03

原因几何?

正是因为精神文化消费水平低,所以人们觉得看一场电影四五十块钱觉得很贵,可看可不看的电影就尽量不去看。

而精神文化消费水平低是有现实原因的。

我国的经济发展用30年走完了发达国家200年的历程,从短缺经济到如今不那么短缺,时间比较短。民众还没有改变把维持基本生活放在重要位置的习惯,所以人们更加重视物质消费,所以“看一场电影还不如买几斤肉实惠”。

从消费结构上讲,住房、教育、医疗是人们面临的“三座大山”。大部分年轻人都背上了房贷,加之昂贵的教育培训和医疗支出,很大程度上抑制了文化消费。虽然国家出台相应政策调控房价、教育“双减”,也在完善医疗保障体系,但要移除这“三座大山”不是一朝一夕的事情。

从社会层面来讲,人们也未对精神文化消费予以足够的重视。人们可以通过很多方式免费获取精神文化资源例如盗版电影,对于一些演出,人们也可以通过关系获取免费入场券。老百姓的精神生活一直没有受到重视,民众一夜暴富的思想较重,以至于到目前为止,老百姓的精神文化价值取向尚未形成。而国家也未对精神娱乐消费进行媒体舆论等等方面的引导。

观影人次问题让业内人士颇为焦虑,因为对于影院而言,人次下滑所带来的影响是一连串的:广告收入减少了,卖品销售也下降了……这是所有影院都面临的经营压力,尤其是票房不高的影院,这种压力是前所未有的。虽然有些问题影院无能为力,但也不能无为而治。如何在当前环境下,作出“可以为”的努力,是影院应当研究的课题。

头图来自:视觉中国