每年十月,当某个小众作家的书籍销售一空,就说明诺贝尔文学奖又颁布了。

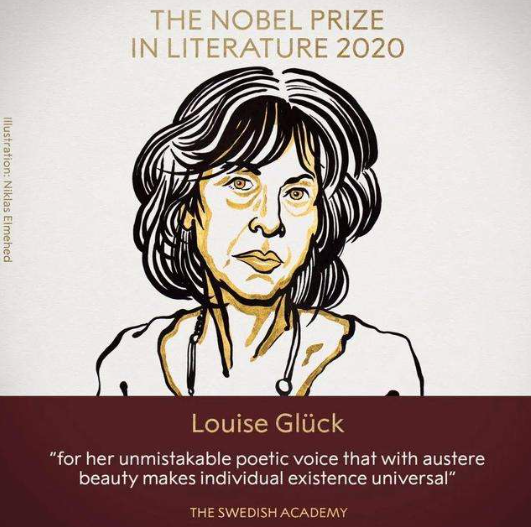

“带有朴素美的、清晰的诗意声音,令个人的存在普世化。”瑞典文学院如是评价2020年诺贝尔文学奖的获得者路易斯·格吕克。她的两本诗集《月光的合金》与《直到世界反映了灵魂最深层的需要》一夜脱销,倒不是群众“追诺”的热情高涨,怕只是本来印得就少。

先后压中彼得·汉德克和路易斯·格吕克的世纪文景,连续两年锁定诺奖得主,不得不说目力长远。诗人王家新说:“颁给格吕克无疑是个冷门,但从某种程度来看是诗歌的胜利、文学的胜利,将人们的注意力再次拉回到文学本身。”

事实上,自从2012年莫言拿了诺贝尔文学奖,在中国,其“回到文学本身”的趋势便越来越明显。至少在大众舆论领域,“什么时候我们才有第一个诺贝尔文学奖”的社会议题消失得无影无踪。

此前,每年诺奖结果一出,大家就开始盘点中国作家与诺奖失之交臂的“意难平”故事:

鲁迅拒绝诺贝尔文学奖提名、林语堂两次提名皆无果、胡适没有进入1957年的最终“短名单”、老舍是1968年入围的第一名、沈从文在1988年非常接近获奖。

作为纯文学和大众最重要的交集,诺贝尔文学奖让纯文学话题有了进入大众视野的机会。对比自然科学,文学显然谁都能聊两句,也是诺奖最易攻破的堡垒,因而被寄予过长期的“面子希望”。

有趣的是,就像2008年北京奥运圆了中国人百年梦想,从此我们对何处举办了第几届奥运会就开始记忆混乱。莫言在2012年的诺奖折桂也完成了精神祛魅,此后谁得诺奖越来越不值得关心,除非是村上春树。

曾经,诺奖一出洛阳纸贵。如今却好似投入湖中的一个小石子,荡起几圈涟漪,就归于平静了。

阿喀琉斯的胜利

诺贝尔文学奖又“爆冷”了,这么念叨有附庸风雅的嫌疑。

不少纯文学领域声望甚佳的作者,他们的大众知名度还不如大冰这样的鸡汤作家。次次诺奖,你次次都觉得爆冷,可能不是奖的问题。

20世纪40年代出生的美国诗人,国内读者熟悉的大概只有罗伯特·哈斯。哈斯夫妇2008年访问中国,参加黄山诗会还和王家新、西川、蓝蓝等人打过照面。相比之下,小哈斯两岁的路易斯·格吕克,的确陌生得多。

格吕克是匈牙利犹太后裔,1943年出生于纽约,长岛长大。她曾先后在萨拉·劳伦斯学院和哥伦比亚大学读书,但均未毕业。此后她一直从事诗歌创作,并在威廉姆斯学院和耶鲁大学等学校教授诗歌。

她不像自白派那样,直接袒露自己的精神世界,而是将神话、传说、经典故事等“他者”文本融入在自传式的诉说中。这种风格会让她在个人事件的叙述上扑朔迷离,又让个人经历具有了普遍性的面目。

格吕克曾经写道:“我受惑于省略、秘而不宣、暗示、雄辩与从容的沉默。”有评论家认为她的诗句,因为“拒绝得过多”而难以理解,指责她喜爱抽象的隐喻胜过具体的意象。

以格吕克“组诗体”诗集《阿勒山》为例,诗中的阿勒山,既指格吕克的姐姐与父亲的墓地所在,也指诺亚在洪水中停靠方舟的阿勒山;在《草地》中,她又借用荷马史诗,把奥德修斯与妻子佩内洛普的爱情与一桩濒临解体的现代婚姻交织在一起。

“于是,佩内洛普挽起奥德修斯的手。不是为了挽留,而是为了将此刻的宁静印入他的记忆。”上一节诗中的“你”和“我”,被置换成了下一节中的奥德修斯夫妇。不难看出,格吕克对西方神话的借重,已经不是单纯的典故化用,而是一种后现代意义上的“重写”(re-writing)。

2013年获得诺贝尔文学奖的艾丽丝·门罗,书中所写是“在目睹情欲和生死之时”,“女性所要面对的光明和阴暗”。她的书名表现了现代女性在生活中的遭际,这些女作家的日常触及,格吕克也不例外。

离婚是她刻骨的经历,就像《新生》探索的是经历失败的婚姻后如何摆脱牢笼;《草地》也是在追逐糟糕关系后的觉醒起点。女性切身的苦楚,就像深渊和黑洞,不要说男性难以体会,就算女性自己也可能无从言说。

传统神话大多以男性为中心,格吕克则赋予女性优先的话语权。在她的笔下,神话中的女性角色佩内洛普、狄多、欧律狄刻被推到台前,抒发自己的感受与见解。

莫言作品的身份

爱丽丝·门罗在国内的大众知名度,要远高于后面的帕特里克·莫迪亚诺、阿列克谢耶维奇、奥尔加·托卡尔丘克等人。最大的原因,恐怕就是因为她是紧挨着莫言获奖的。

当时,人们志得意满地关注2013年的诺奖,无非就是中国作家加冕后的悠然心态。反正我们已经得过啦,就来看看谁接下一茬吧?就像04雅典奥运与12伦敦奥运,关注度大于其他届数一样。无他,唯靠近08奥运尔!

2012年瑞典文学院,宣布莫言得奖是北京时间的10月11日19时整,仅1分钟后国内各大媒体就陆续播发了这一消息。19时12分17秒,正在直播的《新闻联播》插播了该条新闻。21时许,涌入莫言老家山东高密的央视、新华社、凤凰卫视记者,终于见到莫言。

报道阵势愈演愈烈,一时间压过了文学界对莫言事件的关注,文学评论界反而处于相对迟缓的一方。就连莫言本人也是在第二天才发微博表示感谢。莫言获奖,在媒介助推下从“文学事件”演变为“文化现象”。

无论是“庙堂之上”还是“乡野之间”,“莫言与诺奖”不再只与文学审美品评有关。它行走在当代中国建立物质自信与文化自信的大道上,诺奖的符号意义让文学不再遗世独立。

盛誉之外,莫言受到的主要质疑是:他的创作是否有足够的本土代表性?评委会给出的理由是:“莫言的幻觉现实主义作品融合了民间故事、历史和当代。”该评价不仅未能让反对者心悦诚服,反而加深了他们对于莫言专门迎合西方口味写作的歧见。

尖锐观点甚至认为,莫言的获奖是因为诺奖评委根据“象征性文本”误读的结果。他们从莫言作品里看到的,是符合自己想象的中国和中国人。这种困惑是:莫言的作品到底是一种“中国身份”,还是穿着中国人衣服的“西方身份”?

莫言作品的主题,当然和中国的社会变革有着天然联系,关键是本土读者和评论界如何看待。无论是前期的《红高粱家族》《檀香刑》,还是进入新世纪的《生死疲劳》《蛙》等作品,都是站在“高密东北乡”的大地之上,书写不同时代背景下的民间苦难。

莫言获奖后,超豪华阵容的剧版《红高粱》立刻安排上,并取得了不错成绩。但随着时间推移,我们未再听说什么新消息。毕竟,那已不是今日荧屏上的主流趣味。

诺奖的贤者时间

获奖后的第一篇文章《讲故事的人》中,莫言说:“我也曾积极地向西方的现代派小说学习,也曾经玩弄过形形色色的叙事花样,但我最终回归了传统。”他的这段话,在强调中西叙事传统有共通之处的同时,也特别强调了文学的本土性。

莫言的成功,在于他能够转益多师,杂糅中外文化传统的优长之处,形成自己的文学风格。所以诺贝尔文学奖委员会,将其等同于福克纳加马尔克斯的说法,不是赞誉莫言,反而是将其矮化了。本土读者不审视他作品中的社会现实,反而指摘他的西化叙事,也是文化不自信的表现。

如何看待诺贝尔文学奖,不少人的心态一直十分矛盾。有人将其奉为圭臬,甚至在潜意识里形成了“诺贝尔情结”。似乎没有诺奖加持,就不能证明中国和中国人的强大。也有人对诺奖嗤之以鼻,认为不过是西方的内部游戏,获奖就是中了糖衣炮弹。

1927年,瑞典学院来中国勘察,准备提名鲁迅。鲁迅却回应:“我觉得中国实在还没有可得诺贝尔赏金的人,瑞典最好是不要理我们,谁也不给。倘因为黄色脸皮人,格外优待从宽,反足以长中国人的虚荣心,以为真可与别国大作家比肩了,结果将很坏。”

老周拒绝诺奖光环,大概也是不想让国民妄自尊大。但是这种“莫挨老子”的心态,显得过于清高和决绝。

1924年,泰戈尔作为第一位亚洲诺贝尔文学奖获得者访华,受到林徽因、徐志摩、梁启超等人的热情款待。

鲁迅又不乐意,在《骂杀与捧杀》写道:“如果我们的诗人诸公不将他制成一个活神仙,青年们对于他是不至于如此隔膜的。现在可是老大的晦气。”

其实,瑞典的诺贝尔奖并不是衡量一个国家科学文化水平的唯一指标。就像美国的奥斯卡金像奖,也无法衡量我们的电影水平(但我们现在电影艺术水平确实明显倒退)。

正如中国的科技发展,不是靠屠呦呦来证明的。中国文化走向世界,也不是单靠莫言的一顶桂冠。大家能多读点书,是好事;但普通人不再那么关心诺奖,也是好事,文化自信嘛。

更何况,诺奖的评审结果也在很大程度上受制于委员会的主观倾向和内部斗争。只要是有血有肉的人,就不能在纯文学面前百分百客观。2018年诺贝尔委员会宣布不颁发文学奖,不就是因为委员卡塔琳娜的老公出了性丑闻吗?

去年,诺贝尔文学奖18位终身评委里,唯一懂中文的马悦然去世,为中文作品夺诺增加了很大的不确定性。毕竟他是唯一一位可以直接阅读中文作品的评委,还翻译过《西游记》和《水浒传》。

莫言获奖让中国百姓破除了诺贝尔崇拜,我们已经不需要用一个西方奖状慰劳自己,当然如果得奖也不会自怨自艾到鲁迅那样。

08北京奥运让我们对奥运会越来越以大型赛事视之,而不像80年代以来赋予那么多政治意义。

若说还有什么悬心的,还真就是其实含金量没那么高、但扛不住大众知名度高啊的奥斯卡金像奖了,不知哪位电影人能来帮我们“以完此劫”?