第二十四届上海国际电影节将于6月11日至6月20日在上海举办。作为国内唯一一个国际A类电影节,上影节有着举足轻重的地位。于业内人士而言,上海国际电影节是电影投资、发行的生意场,是电影产业中重要的交易平台;对于影迷们而言,丰富的展映影片使得上海国际电影节更像是一场影迷的狂欢。每年这时候,都有来自江浙地区乃至全国各地的影迷怀着如“朝圣”一般的心态赶赴上海,参与这场艺术电影的盛宴。

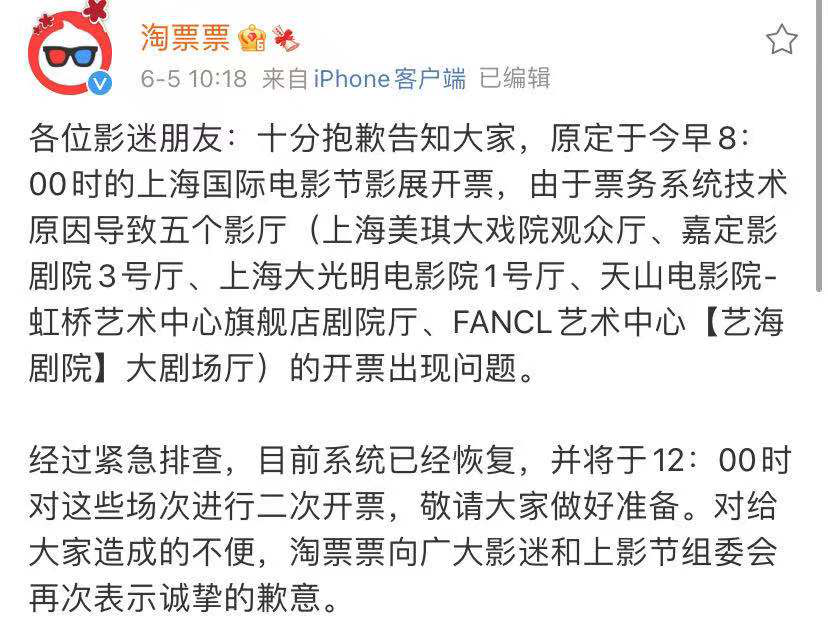

每年的抢票过程都格外的激烈,也是观众们最紧张的时刻。今年参与上影节展映的上海影院有共40家,共有上千场排片。排片表于6月3日公布、6月5日正式开票,为观众留出了相对充足的计划时间。然而在开票当日,淘票票系统崩溃,部分场次取消,前后总共经历了三次开票,种种“技术原因”使得这届影迷的“朝圣”之路走得格外艰难。

三次抢票,个别场次临时取消:看个电影怎么这么难?

其实很多问题在排片公布之初就显现端倪。

首先是票价高昂。往年的基础票价是60元,今年涨到了70。在此基础上,片长超过两小时的电影按照惯例要提高20元,如果是4k修复的还要再加20,这就不难解释为什么如《黄昏双镖客》、《薄荷糖》之类的4k修复经典老片的票价会卖到110的价格,而像《教父3》和《黄金三镖客》等长片的4k修复则卖到了130的高价。对比上海一般院线片价格基本在40-50之间,上影节的展映则大致相当于2-3部院线片的价格,足以劝退看热闹的围观群众,影迷也不免肉疼。

其次是不甚合理的排片。考虑到疫情原因,场次之间的必须留出40分钟的休息时间,这就让超过三小时的长片的处境就很尴尬。长达四个半小时的《败犬》被排在了晚上快九点,散场时已经凌晨一点半,交通问题给大部分观众带来了困扰。

然而这些问题在开票当天的“技术原因”面前都不值一提。

6月5日早上八点,当观众们紧张地盯着屏幕等待开票时,却发现早早添加在淘票票“我的日程”中的部分场次已经取消。随后,在开票的短短几秒间,许多热门场次直接显示售罄,另一些场次的售票界面完全加载不出来——淘票票平台崩溃。但事实上已经售罄的场次其实仍有余票,只不过淘票票中的“上影节”端口与搜索端口并不同步,有些场次在官方端口显示售罄,但可以从搜索栏中搜索影片购买。中午十二点,淘票票宣布针对五个影厅重新开票。下午一点,淘票票又在其公告的评论中宣布艺海剧场再次开票。至此,观众的抢票节奏被完全打乱,三次抢票下来心力交瘁。

然而一波三折的抢票过程只是矛盾的开端。在第一次抢票过程中,很多观众误以为热门场次已然售罄,因此购入了一些相对冷门的场次,但在二次开票的过程中又开放了很多热门场次,加之慌乱中难以做出理智决策,结果是很多观众买了一大把电影票而没时间去看,由此开始了漫长的转票。

天价的《岚》与七折的杨索:影迷盛宴背后,艺术被明码标价

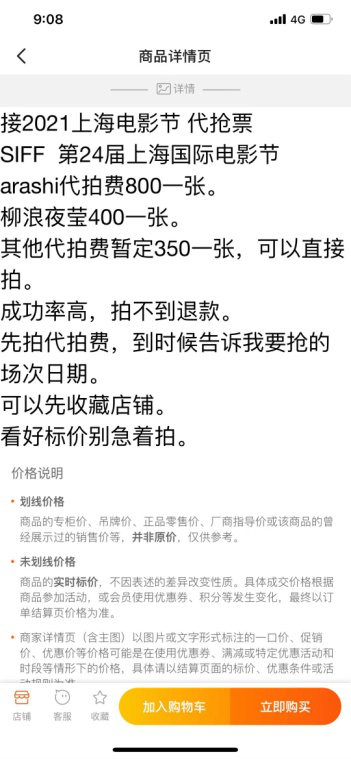

高价黄牛票是历届上影节都存在的问题,去年的《红辣椒》被炒出上千元的价格,今年的《战场上的快乐圣诞》也不在其之下。在开票之前,淘宝上就已经出现了高价代抢。

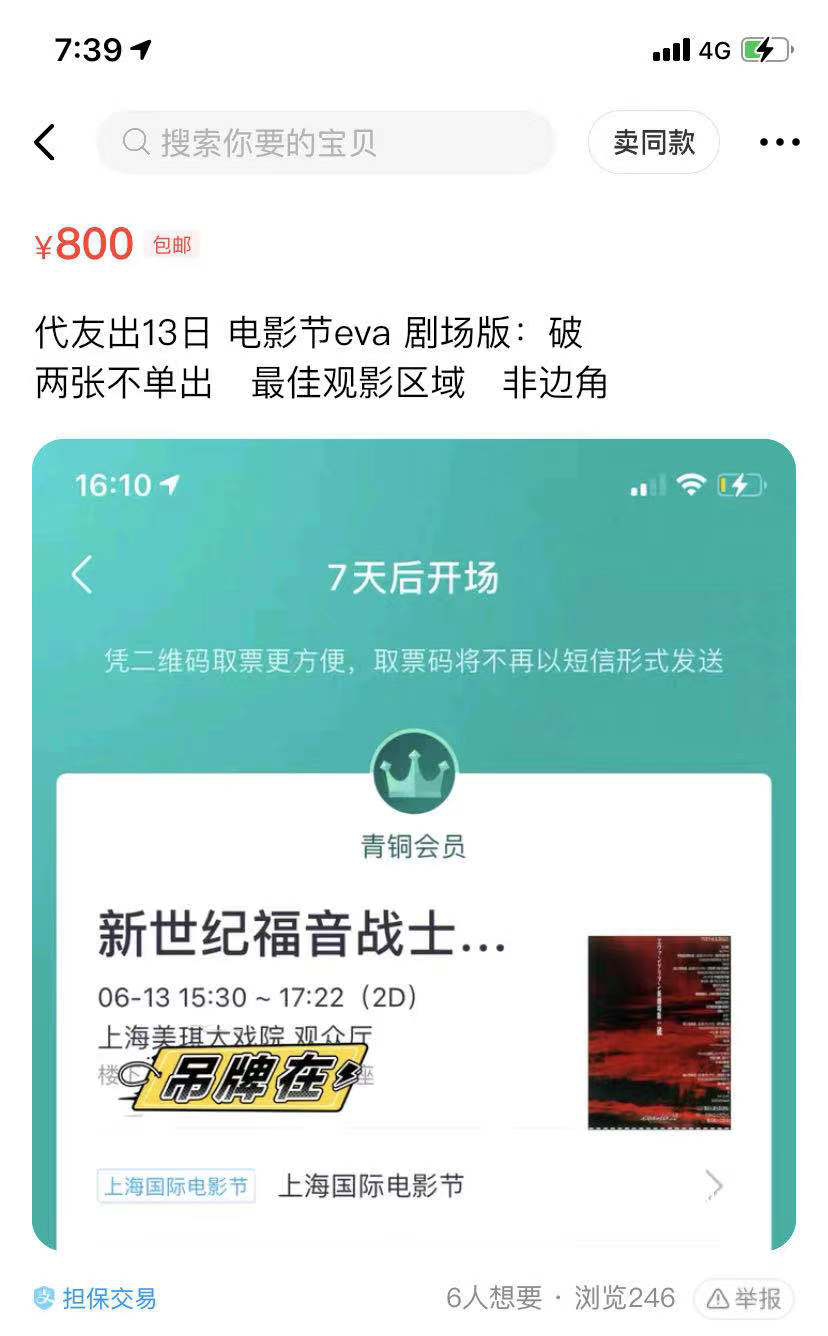

虽然淘票票声称联合闲鱼严格打击黄牛,但是在开票之后,闲鱼上还是迅速出现了高于原始票价数倍的高价票。

另一方面,转票群里很多冷门佳片被打折出售,其中有不知名的冷门新作,也不乏珍贵的影史经典。这种现象的出现,固然与前述的三次开票导致观众在慌乱中抢错场次或重复抢票有着密切关系,但是联系热门影片的天价票可得知,溢价与折价的背后还反映着更深层次的供需问题。

不炒票是影迷的底线

用价格调节供需关系,是经济学的基本规律,电影节也同样适用。在短短九天的时间里,数百部电影同时展映,而每部电影的受众群体有着量级上的差异,因此溢价折价难以避免。但是把电影节直接视为一场交易,影片等级化、抢票利益化,这些仍然是值得警惕的。在开票前,如《薄荷糖》、《战场上的快乐圣诞》等片已经显露出“抢手货”的资质,观众中也不乏有人把《薄荷糖》当作“硬通货”,不管三七二十一先抢一张,以后好拿来换取其他电影票的想法。但是艺术电影被明码标价的同时显然已经偏离了电影节共赏佳片的本意。

事实上,大部分影迷之间仍然有着不卖高价票的共识。如在影迷社区盗梦club里,出票的场次和座位都需注明,价格只能选择原价和可小刀,不能加价出票;求票可以选择原价或者加价,不能明目张胆地捡便宜。总的来说,折价和溢价都仅仅为了满足供需的调节,最大程度上抑制了投机和牟利的可能。

抢的是电影票还是优越感?

纵观历届上影节,每年的展映片单中都有几部“王者”,比如2018年的《小偷家族》,前年的《海上花》,去年的《红辣椒》,今年的《战场上的快乐圣诞》和《薄荷糖》,它们固然有着极高的影史地位和艺术价值,但是真正致使票价上千的却是从众效应。

文无第一,在展映的上百部影片中,很难说那一部电影的艺术价值最高,但是在舆论的引导下,肯定会有几部电影成了观众眼中“最值得看”和“不得不看”的片子。来上影节不能不看某部电影,就像“去长沙不能不喝茶颜悦色”。在极端从众效应现象的背后,是观众对于彰显自己影迷身份和文化品位的迫切需求。由此,溢出的票价所支付的不是对大岛渚或者李沧东的深爱,而是一份走在艺术电影的时尚前沿的优越感。

将观看艺术电影作为一种趣味与身份的标识,这个现象早在近几年的上影节展映和其他日常的艺术展映中就可见一斑。去年是费里尼诞辰一百周年,一整年间在全国多个城市举办的费里尼回顾展场场座无虚席,也一度出现高价黄牛票。不可否认,确实有人痴迷于费里尼独特的艺术魅力,但是对于大部分人来说,《八部半》仍然令人睡意朦胧。情愿耗费大量的精力与财力,去看这样一部“好睡”的作品,艺术电影对于秀优越感的作用已经可见一斑。

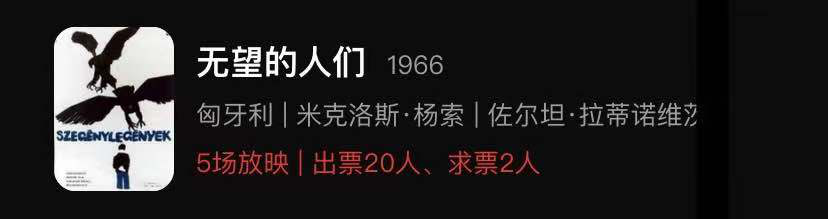

从拓宽艺术电影的市场、培育艺术电影受众的角度来说,这个现象是可喜的,但是与受到热烈追捧的电影相对的,是在文化场域下某些影片被遮蔽的落寞。比如今年的“向大师致敬”单元的第二位导演米克洛斯·杨索,被贝拉·塔尔称为“匈牙利最伟大的电影导演”,曾获得戛纳最佳导演奖、终身成就奖等至高荣誉,其4k修复作品《无望的人们》却呈现供大于求、“可小刀”的窘境,《静默与呼喊》甚至出现送票的现象。

一边是大量精力与财力“抢票内卷”与一票难求,另一边是观众寥寥无人问津。电影节如何缓解从众现象,引导观众兴趣的均匀分布,恐怕还有很长的一段路要走。

粉丝的电影节

上影节一直以来都与日本饭圈有着深厚的渊源。一方面,日本电影在上海一直有着深厚的影迷基础,日本电影一直是上影节展映的重要部分,通常会占到展映影片总量的十分之一;另一方面,有的电影会在映后安排主创见面会,也为粉丝和偶像之间提供了宝贵的见面机会。因此,今年炒到天价的《岚:5×20 周年巡回演唱会“回忆录”》不是孤例。在第二十届上影节中,由“岚”的成员大野智主演的《忍之国》就被一抢而空,第二十二届上影节里,长泽雅美主演的《行骗天下JP》也是秒空,而片寄凉太配音的动画电影《若能与你共乘海浪之上》在主创见面会的加持下更是被炒到了上千的高价。

今年的上影节在第一次开票的过程中,还有一部中国电影由于饭圈的力量而秒空,那就是由戴玮导演、郑云龙主演的《柳浪闻莺》。这部改编自文学作品《爱情西湖》的越剧题材电影,虽然入围的金爵奖主竞赛单元,但若不是有郑云龙作为男主,可能处于极度边缘化的位置,观众寥寥。但是郑云龙的粉丝效应带来的另一个问题是,真正出于对这部电影本身热爱的观众,可能因为无力支付高昂的溢价而与此片无缘。

一直以来,粉丝与影迷共同组成了上影节展映的主要受众群体,而今年粉丝的存在感格外突出。与影迷制定日程、奔波赶场的参与模式不同,粉丝的注意力集中于某几部片子上,而这几部片子通常都存在较高的溢价。因此,今年的高票价劝退和一波三折的抢票过程对于粉丝的打击远不及对于影迷的打击大。在影迷被各种“技术原因”搞得七荤八素、忙于折价回本的同时,几部带有粉丝效应的影片的票价依然格外坚挺。

粉丝经济虽然也是上影节展映票房的重要支撑,但是相伴而生的是屡禁不止的黄牛和高价代抢票的乱象。此外,粉丝们对偶像的追捧也完全脱离了电影节展映推广优秀影片、发扬迷影文化的初衷。电影节说到底是影迷的狂欢,也许只有粉丝经济有所收敛,“明码标价”的现象才会有所改善,电影节才能回到它正常的航道上。