1976年是极不平凡的一年。

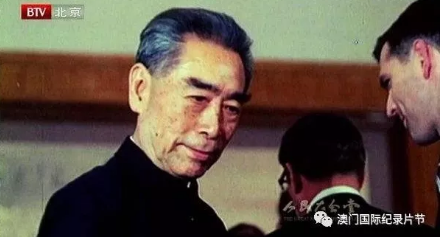

对中国而言,这一年可谓灾难深重:周恩来、朱德、毛泽东中国三位重要的政治人物相继逝世、东北陨石雨、唐山大地震……

同时,这一年又是改变中国命运的一年,长达十年之久的文化大革命宣告结束。

1月8日早晨,邬吉成和中央办公厅警卫处警卫值班室的副主任东方、民航总局的副局长张瑞霭、北京市公安局的副局长江明,和北京卫戍区副司令员邱巍高聚集在首都机场,开会研究机场现场警卫的相关事宜。

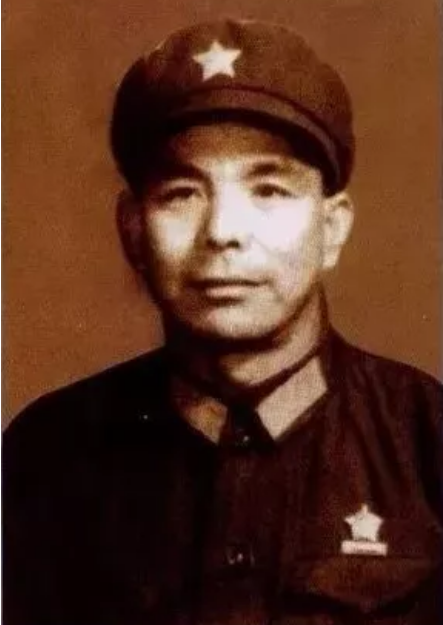

邬吉成,1927年出生在山西省神池县荣庄子村一个贫苦农家,11岁参加革命。

他曾担任毛泽东的随身警卫、中央警卫处副处长、中央警卫局副局长兼司令部副参谋长、安徽省军区副司令员。

并长期负责外宾警卫工作,多次为外国元首、政府首脑担任卫士长。

在邬吉成三十多年的警卫生涯中,因一直从事党的核心领导人和来访高级贵宾的警卫工作,从而有机会参与到一系列重大历史事件中去。

在其生前,中央级媒体曾多次采访邬吉成,请他讲述亲历的历史,从而留下宝贵的影像资料。

在这其中,邬吉成回忆的1976年那个特殊年份里的人与事尤其具有珍贵的历史价值。

下文涉及内容均取自媒体对邬吉成的采访实录,同时还收录了新华社拍摄于1976年的三段历史影像,也就是今天我们俗称的“纪录片”。

————

这天早上,会议刚开不久,邬吉成就接到中央办公厅警卫处警卫值班室的电话,说周恩来逝世了,要大家立即回城。

听到这个消息,当时的邬吉成心头像被重器捶击,沉痛万分。

遥想三十一年前,邬吉成从一个战斗员转而成为一个警卫员的时候,第一次站岗就是守卫在周恩来的院子门口。

在他的心中,周总理的位置举足轻重。

更何况,五天前,虽有总理的声声召唤,邬吉成却因种种原由未能得见。

1976年1月2日,周恩来的身体已像一盏即将耗尽油的灯,摇曳的生命之火发出微弱顽强的弥留之光,时断时续的昏迷、清醒,使周恩来倍受病魔折磨的痛苦。

而就在这天中午,他醒过来时,用含混而微弱的声音说:"呜……呜……呜……"

卫士顺着话音向几乎已经连摆头的劲都没有的周恩来提示一件件事情,周恩来见卫士说不准他的心思,神情渐渐焦虑起来,又吃力地说:“邬、邬,钓鱼台的那个……”

邓颖超在一边试着问:“是不是还有话要和人说?”

周恩来微微地点点头。

大家马上按“呜”的音在钓鱼台那里排,“会不会是邬吉成?”

周恩来点了下头。

于是,周恩来的卫士长张树迎,马上给邬吉成打了个电话:"你马上到三〇五医院来,总理要见你。"

邬吉成立即赶往三〇五医院。

进了医院大楼,他径直来到周恩来病房斜对面他的护士和随身警卫的值班室,记得当时的时间是在2点左右。

可值班室的人告诉邬吉成:“总理又昏迷了,请你在值班室里等候。”

邬吉成一边等待,一边猜测着周恩来召自己前来,究竟是要做些什么嘱托和吩咐。

一直等到黄昏时分,有人通知邬吉成:"总理醒过来了。要先服点儿药,医生做一些简单的处置,你就可以进去了。"

可很快,邬吉成就得消息“总理又昏迷了,你再等一等吧。”

邬吉成陷入漫长的等待。

在沉沉寒夜中,邬吉成怕影响护士工作,就去了楼门口处的警卫值班室。

在那里值班是刘兰荪和康海群。

由于惦记着周恩来的召唤,邬吉成一丝一毫不敢松懈,他时不时在值班室的桌边靠一靠,到走廊里转一转。

待到次日凌晨五六点,邬吉成在走廊碰到了邓颖超和医疗组组长刘湘屏,即卫生部长谢富治的夫人。

邓大姐见邬吉成还在苦等,就对他说:"总理还没醒过来,你已经等了太长的时间了,就别在这里等下去了。你先回去吧,总理再苏醒过来的时候,我们再通知你来。"

"好的,"邬吉成一边答应道一边向邓颖超提出一个突然冒出的请求:"请让我在门外看一眼总理吧。"

邓颖超立即点头答应了。

邬吉成走到周恩来的抢救室门边,门半敞开着,病榻上处于昏迷状态的总理面庞十分消瘦。

这令邬吉成的内心思绪万端,他极力抑制住悲伤,默默敬了一个军礼,然后悄悄地离开了。

后来的五天里,周恩来的心脏在微弱地跳动中,呼吸浅而短促,脉如游丝,他已没有气力发出要见什么人的声音了,直至与世长辞。

每当回顾这段往事,邬吉成就抑制不住长长的叹息:“周总理为什么会在弥留之际提出要见我?他见我究竟要嘱咐些什么?”

而这,只能是个永久的、无解的谜。

在周恩来治丧事宜会议上,邬吉成被指定为治丧活动期间安全组的负责人之一。

中央办公厅警卫处随后开始了警卫工作部署,值班室的全体工作人员作为最早投入工作的群体,最先向周恩来的遗像鞠躬默哀。

当周恩来的遗体从医院移送八宝山火化时,邬吉成和警卫处副处长武健华,同乘一辆汽车紧跟在周恩来的灵车后面。

邬吉成由此目睹了从医院到八宝山的数十里长街,沿途群众自发形成的送殡队伍再次震撼到邬吉成,人们虽然悲痛万分,可秩序井然。

人民爱着总理,爱得深切,爱的深沉。

1月14日,劳动人民文化宫的吊唁活动结束后,周恩来的骨灰需以至人民大会堂,在台湾厅安放一夜,以实现其生前期盼祖国统一的夙愿。

傍晚时分,周恩来的卫士长张树迎和卫士高振普抬着花圈,邓颖超捧着周恩来的骨灰盒,治丧委员会的负责人陪同周恩来的亲属,依次缓步从劳动人民文化宫走向人民大会堂。

1月15日,周恩来的追悼会在人民大会堂北大厅举行。

为此,中央办公厅副主任、警卫处副处长、中央警卫团团长张耀祠召集全体警卫人员召开临时会议,布置分工。

他要求:会场布置好后,一定要有专人检查。会场外,确保安全,维持好秩序;遇事态度要好,如遇冲动多做劝说;路线及汽车出入口,如有自行车走错路,劝说就行;注意礼貌,尊重老人。

后来,邬吉成对媒体说,当天,毛泽东因为没有出现在周恩来的追悼会上,后令世人推测了一番其中缘 。

其实,毛泽东原本是要出席当天的追悼会的。

作为安全组的负责人之一,邬吉成在追悼会开始前,确实接到了毛泽东可能参加追悼会的通知。

汪东兴亲自给邬吉成下的指示:“把人民大会堂的江苏厅和台湾厅准备和安排好,以供毛主席到达时落脚歇息。”

也正因如此,追悼大会开始的时间才比原定时间做了推迟。

但毛泽东最终没有到场,其中原因邬吉成无法猜测。

追悼会后,依照周恩来生前嘱托,其骨灰将撒到祖国的江河湖海。

汪东兴随后通知空军司令员张廷发到人民大会堂的福建厅,向他交代了这一任务。

冬季白天短,天已经黑了下来,但在天安门广场、东西长安街上聚集的群众久久不愿散去。

在这种情况下,送骨灰的车子出了人民大会堂,就会被群众发现,很可能出现拥堵的情况。

这样一来,车子不好通过,还有个安全问题。

汪东兴问邬吉成:"你看采取什么措施,能保证车出去不出问题?"

邬吉成说:"只有推迟撤除警戒,待飞机起飞后再撤比较安全。"

6月21日,朱德在人民大会堂会见澳大利亚总理马尔科姆·弗雷泽。

谁想,当天的会见时间因种种原因被推迟,却没有及时通知到朱德,使得老人家在有冷气、气温低的客厅里等了近一个小时,回到家中不久,就开始发烧。

朱德并未因住进医院,而使病情好转,反而逐渐加重,继而发展到肺、肾等部位并发炎症。

短短几天的时间,朱德的病情极具恶化。

7月5日下午,邬吉成和中央办公厅警卫处副处长以上干部,去北京医院朱德的病房看望他。

此时朱德靠插着输氧管微弱地喘息,已不省人事。

1945年初,邬吉成调到延安中央警备团,担任毛主席、朱总司令等中央首长的警卫任务。

曾守卫过中央首长开会、娱乐的礼堂和俱乐部,轮流到各首长住处站岗,和朱德常常见面。

直到解放战争后期,邬吉成曾被选入特别小分队,警卫朱德从西柏坡到华东解放区。

1976年,周恩来逝世后,毛泽东病重,90高龄的朱德更多地出面会见外国元首、政府首脑,以致染恙不治,走在了毛泽东的前面。

邬吉成一直保存着中央对朱德治丧期间的有关材料,其中一份是治丧委员会拟订的《追悼会会场注意事项》:

一、各单位参加追悼会的人员,要严格审查,登记名单,指定专人带队,集体乘车前往会场。

二、参加追悼会的人员要整队入场,自觉遵守纪律,遵守会场秩序,听从工作人员指挥。

三、进入会场前,要清点人数,防止外人混入队伍,并在指定地点休息。不要随便走动,不要大声喧哗,不要吸烟,不要随地吐痰,不准带提包,不准携带枪支、匕首、易燃易爆物、录音机、照相机。

四、服装要整齐,女同志不要穿花衣服。

五、爱护公物,严防失火。为确保安全及各项规定的贯彻,几位副处长二十四小时轮流值班。

周恩来与朱德的先后离世,对毛泽东的打击尤为明显。

他的病情一天天恶化,不久就进入异常紧张的状况。

中央陆续向各地发过几次电报,通报毛泽东的病情。

在当时,全国各级领导和广大民众,对毛泽东不久于人世,是有一定精神准备的。

1976年9月9日,毛泽东逝世。

中共中央随即组成了以第一副主席华国锋为首的治丧委员会,料理毛泽东的治丧事宜。

治丧委员会下设由党、政、军和北京市各大单位负责人参加的办公室,并细分七个组。

秘书组:负责文件、证件及电函的处理,安排活动日程;

群众组织组:负责来宾签到,群众队伍的组织指挥;

警卫组:负责各个集会、瞻仰活动的警卫保卫工作,要求高度警惕,防止敌人造谣惑众,破坏捣乱,预防敌人的突然袭击和偷渡,还负责守灵礼兵的组织;

总务组:负责人民大会堂、天安门会场的布置,治丧期间的物资供应和生活安排等;

宣传报道组:负责活动的摄像、电视、照相、扩音及新闻报道等;

外事组:负责各国驻京使节、各国外宾向毛泽东遗体告别的组织联系,处理唁电等工作;

卫生保健组:负责参加治丧活动的首长和群众的医疗救护工作。

警卫组的负责人有北京卫戍区吴忠,公安部于桑,和负责警卫的邬吉成。

警卫组的办公地点设置在人民大会堂黑龙江厅,中央办公厅警卫处马盼秋长期留守值班。

9月10日晚,毛泽东的遗体自中南海住处出西门,经府右街进人民大会堂西门,安放在北大厅灵堂。

从9月11日到17日,三十余万各界群众代表、各驻华使节以及来华外宾,在人民大会堂吊唁和瞻仰了毛泽东的遗容。

在为期七天的吊唁过程中,中央办公厅主任、警卫处处长汪东兴驻守在人民大会堂福建厅内,其他干部每天工作都在十三四个小时以上。

为确保在吊唁期间,毛泽东的遗体能得到完好保护,除安全警卫外,中央还制订了一系列保护遗体的严格规定,如对室内温度的控制,照明用的灯光,照相摄影等,都不能超过所要求限度。

为确保安全,李钊、毕景荣和邬吉成进行二十四小时昼夜轮流值班。

后来,武健华邬吉成被指定参加在群众吊唁时的守灵任务,每班守灵要在毛泽东遗体旁站一两个小时。

每次守灵人员的名单,是要刊登在第二天的《人民日报》上的。

后来,邬吉成在读报时发现,除了武健华和自己,其他守灵人,都是中央各部委的负责同志。

吊唁仪式在10月17日下午全部结束,中央安排毛泽东的遗体从大会堂移至某地暂放,并将在那里进行防腐处理。

邬吉成参与并目睹了整个过程。

在起运前,毛泽东的遗体从水晶棺移至一密封的氮气帐篷中。

新华社派出长期为领袖拍摄的摄影师杜修贤,从各角度拍下毛泽东的遗容后,遗体被抬上专用汽车。

警卫组出于安全保密的角度,为行动作了周密安排。

遗体运送按预先布置,组织了两个车队,其中一队承担迷惑任务。

张耀祠带领的一队,则护送毛泽东的遗体,出人民大会堂西北门,直至某地。

汪东兴随队坐镇。

第二队由邬吉成带队。

汪东兴布置任务时对邬吉成说:"你再调两个人,乘一辆车做前卫。"

邬吉成安排庞廷经和高振普随行。

他们的车队也从人民大会堂西北门出发,然后向东经南、北池子,过了北海大桥,从北门进入中南海。

负责迷惑任务的车队的主车上,乘坐着党内第一位中共中央第一副主席华国锋。

华国锋在中南海换车时,把邬吉成叫进他的轿车,再从西门出来,驰往暂放毛主席遗体的某地。

到达目的地后,华国锋下了轿车,在临下地下室时,他问邬吉成是否愿意跟他一起下去。

邬吉成考虑到自己的任务就是将华国锋安全护送到指定地点,于是回答:"我不下去了。"

9月18日下午3时,天安门广场举行隆重的追悼大会。

主席台搭在天安门城楼下,金水桥的里边,前面的观礼台上布满了花圈。

主席台上的人员,除了由党和国家领导人组成的治丧委员会全体成员,还包括来自基层的工农兵代表二百余人,共约五百人。

后来,媒体说,参加广场追悼会的群众号称百万。

追悼大会的安全保卫工作分工没明确。

主席台由中央办公厅警卫处全面布置。

广场及参加追悼会的群众队伍的安全由北京卫戍区、北京市公安局担负。

在进行布置时,警卫组要求发动和依靠广大人民群众,人人做安全工作,提高警惕,加强战备,防止苏修的突然袭击,防止反革命的破坏活动,还要防火、防爆炸等一切危险情况。

追悼大会从开始到结束,长达十多个小时,场内外始终庄严肃穆,秩序井然。

会场部署了工人、民兵、北京卫戍部队、公安民警等,共动用警力两万三千五百余人,保证了追悼大会的顺利进行。